柳叶刀:除了狭窄程度,颈动脉斑块还有这些“看点”!

2025-05-23 10:15:22 by admin ![]() 808

808

颈动脉斑块有什么用?高危斑块要怎么看?Lancet Neurol 综述告诉你,不要只知道狭窄程度啦!

文丨鲸鱼

来源丨医学界神经病学频道

本文提要

火眼金睛:六种脆弱斑块的特征

及时出手:将卒中扼杀在襁褓中

各有利弊:三种影像检查大盘点

卒中可以分为缺血性和出血性两种,其中缺血性卒中最为常见,占比约70%[1],其中大约有18%-25%的缺血性卒中的原因是颈动脉粥样硬化引起的血栓栓塞[2]。

为了防范于未然,神经内科、心内科、老年科等一众科室的临床医师都喜欢开个检查看看颈动脉斑块。超声科天天量斑块、测血流,多普勒一开,屏幕上一会儿红,一会儿蓝;放射科加班加点加机器,重建软件一点,横着看、竖着看,就为评估这斑块。

图1 颈动脉粥样硬化

不过,在辛辛苦苦打完报告之后,到头来最被关心可能还是颈动脉管腔的狭窄程度。这当然无可厚非,目前的许多指南也多根据管腔的狭窄程度作为选择相应治疗的量化标准[3,4]。不过,除了管腔的狭窄程度之外,斑块其实还有很多“看点”[5,6]——斑块的许多特征与卒中风险密切相关,不少特征意味着应该及时干预。如何接收到这些危险信号?如何选择适当的手段排查隐患?

图 2 发表在Lancet Neurology的综述[7]

最近发表在Lancet Neurology上的一篇综述[7]为我们提供了答案。

斑块成像是为了跳脱出管腔狭窄程度这一指标,找到能够预测卒中发生的脆弱斑块的特征。综述中共介绍了六种被认为与卒中风险密切相关的特征,并通过看图说话的方式一一做了解读。

▌ 斑块内出血

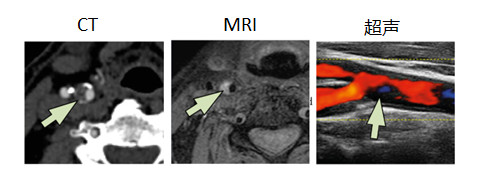

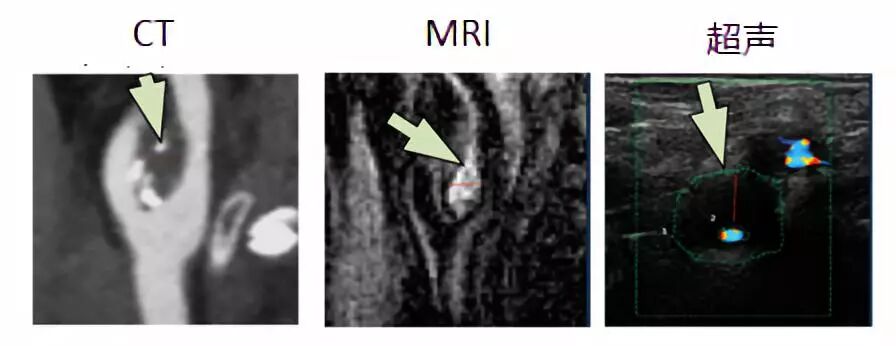

图3 斑块内出血的影像学特征(箭头指示)

斑块内出血(intraplaque haemorrhage, IPH)是脆弱的颈动脉斑块的关键特征之一,与脂质坏死核心的扩大和斑块快速进展有关。荟萃分析显示,不论是否出现症状,MRI检测到的IPH均与患者未来的卒中风险增加有关(风险比HR 4.59, 95%置信区间 CI 2.91-7.24)。MRI是检测IPH的最佳成像手段,使用常见的T1压脂序列就能轻松检测到这一变化,并且能够根据出血发生的时间,将IPH分为新鲜出血(1型)、近期出血(2型)和陈旧出血(3型)。不过,目前并没有证据表明出血的亚型与卒中风险变化之间的关系。超声和CT则不太适合检测IPH。

▌ 富含脂质的坏死核心和纤维帽

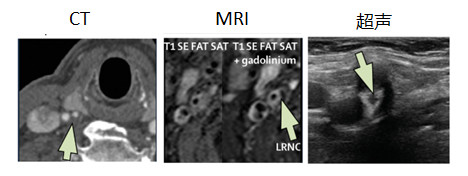

图4 富含脂质的坏死核心和纤维帽的影像学特征(箭头指示)

脆弱斑块的另外两个特征与富含脂质的坏死核心(lipid-rich necrotic core, LRNC)和纤维帽(fibrous cap)相关。在颈动脉斑块中,LRNC由胆固醇晶体、凋亡细胞碎片和钙质组成;纤维帽则是一层将斑块核心与动脉腔分开的纤维结缔组织。研究显示,LRNC与卒中风险的增加有关,更容易出现纤维帽的破裂,但尚无法评估LRNC与卒中风险之间的关系。CT和MRI均能检测脂质成分,但MRI能进一步区分LRNC与IPH。超声能够发现LNRC或IPH带来的低回声区,但与CT一样无法准确地区分两者。对于纤维帽破裂而言,MRI同样是检测这一特征的首选方法。

▌ 斑块炎症和斑块内新生血管形成

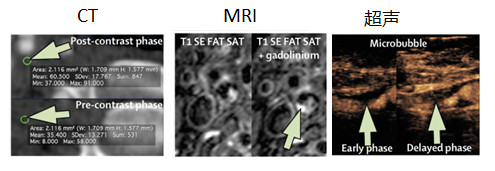

图5 斑块炎症和斑块内新生血管形成的影像学特征。CT图像的箭头指示了造影前后Hu值的变化,上方为造影前,下方为造影后;MRI图像的箭头指示了增强后斑块信号强度的显著增加,左侧为增强前,右侧为增强后;由于使用了微泡增强,超声图像的箭头指示了斑块的显著增强,左侧为早期,右侧为延迟期。

斑块炎症(plaque inflammation)和血管形成(angiogenesis)与斑块的活动性有关,但这一特征目前仅用于研究。最近的一些研究显示18F-FDG PET成像能够检测、量化斑块的炎症,但就检测手段尚未达成共识。MRI也可能用于这一研究。此外,分子成像是检测斑块炎症的一种新技术,通过氧化铁、氟化钠或聚乙二醇的纳米颗粒可能实现斑块的分子成像。已有的研究显示,使用18F-氟化钠能够用于早期动脉粥样硬化的发展。然而,由于注射造影剂与检查之间需要间隔几个小时,甚至一整天,导致这一技术的应用受到了限制。

斑块内新生血管形成(intraplaque neovascularisation)同样与斑块活动有关,会增加血管破裂、出血和炎症的风险,可能与卒中风险增加有关。增强超声(contrast-enhanced ultrasound)使用全氟化气体微泡作为对比剂,能够很好地检测到板块新生血管的形成。CT和增强MRI也能用于斑块内新生血管的检测和量化。动态对比增强MRI能够检测新生血管,但可能受到血管壁体积过小以及运动伪影的限制。

▌ 颈动脉斑块厚度

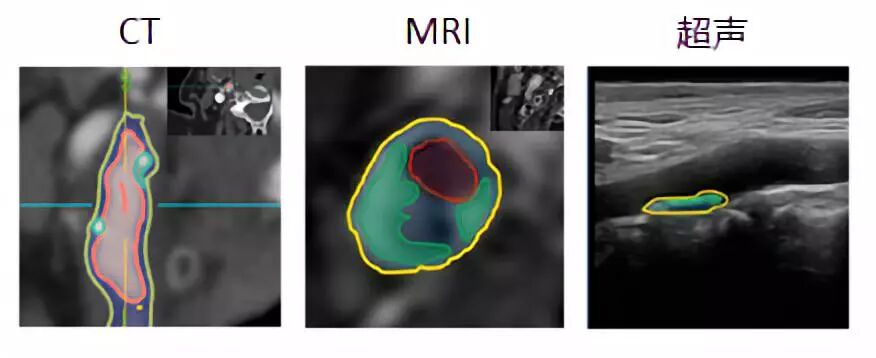

图6 颈动脉斑块厚度的影像学特征。箭头指示斑块,MRI图像中的红色虚线代表斑块的厚度;超声图像的绿色虚线表示斑块的外腔。

颈动脉斑块厚度(carotid plaque thickness)可通过超声、CT和MRI定量检测,斑块的最大厚度是脆弱板块的一个重要特征且与斑块的大小和体积有关。在Mannheim共识的定义中斑块需要满足最大厚度大于1.5mm的条件。有研究显示,MRI测量的最大斑块厚度与脑缺血症状的关联性比管腔狭窄程度更强。

▌ 斑块表面形态

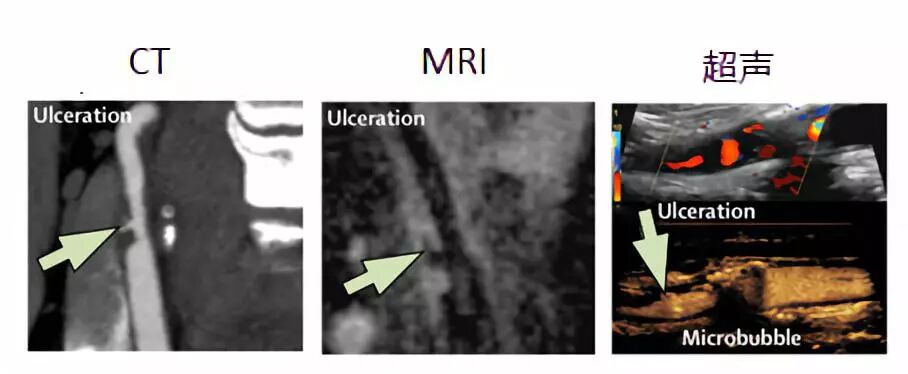

图7 斑块表面形态的影像学特征。箭头指示溃疡;超声图像分别显示了使用超声多普勒和微泡增强后的图像(下方)。仅有增强后才能看到溃疡。

颈动脉斑块表面形态(surface morphology)可以分为光滑、不规则或溃疡。形态不规则,甚至是形成溃疡的斑块被认为与卒中风险的增加有关。超声、CT和MRI均能用于评估斑块表面形态。由于斑块钙化可能带来超声声影的产生,因此超声并非评估斑块表面形态的首选。虽然增强超声能够提高检测的精度,但增强CT和增强MRI的诊断效能还是优于超声。

▌ 颈动脉斑块体积

图8 颈动脉斑块体积的影像学特征。红线表示颈动脉斑块的内壁;黄线表示颈动脉斑块外壁;绿色表示脂肪成分;蓝色表示混合成分。

颈动脉斑块体积(carotid plaque volume)也是脆弱斑块的特征之一。CT具有良好的空间分辨率,能够准确地评估斑块和板块成分的体积,分辨脂肪、钙化和混合成分。以MRI评估斑块体积的前瞻性研究显示,颈动脉斑块体积的增加与缺血性卒中的复发有关。MRI的空间分辨率虽然不如CT,但在软组织的检测中优于CT。荟萃分析显示,超声评估颈动脉斑块体积具有良好的重复性。

根据颈动脉管腔狭窄程度治疗斑块不好吗?费了那么大劲搞出这么多麻烦的特征能有用吗?当然有用!

对于存在症状的管腔中度(50%-69%)或重度(70%-99%)狭窄的患者而言,颈动脉血运重建能够有效地预防卒中的复发。

然而,也有研究显示,90%存在症状的中重度管腔狭窄的患者虽然未接受治疗,但在5年内也没有卒中复发[8]。反倒是有些轻度(<50%)狭窄的患者,因为斑块脆弱,容易出现卒中的复发。

因此,斑块的稳定性对于选择可能从颈动脉介入治疗中获益的患者十分重要。对于斑块稳定的患者,可以避免让他们接受不必要的治疗;对于斑块脆弱的患者,即使管腔狭窄程度轻,也应及早进行干预。

▌ 有症状的颈动脉狭窄患者卒中复发风险预测

对于有症状的颈动脉狭窄患者通常会建议进行颈动脉血运重建治疗,以防止卒中复发。短暂性脑缺血(TIA)发作后的90天有3.7%-11.7%的风险发生急性缺血性卒中,而脆弱的斑块则与缺血性卒中风险的进一步增加有关。IPH与症状性颈动脉狭窄患者发生缺血性卒中之间关系密切。相反,即使患者中重度管腔狭窄,如果没有IPH预后还是会相对较好。

钙化则可能与重度管腔狭窄患者较好的预后有关,CT能够检测这一特征。不过,进一步的研究显示,羟基磷灰石钙化和脆弱的颈动脉斑块有关,而草酸钙钙化则主要发生在相对不脆弱的颈动脉斑块中,或许需要使用多能CT来区别这些钙化。

▌ 无症状的颈动脉狭窄患者初发卒中风险预测

对于无症状的颈动脉狭窄患者而言,无论管腔狭窄程度如何,均可能出现斑块破裂。前瞻性研究显示,IPH、纤维帽薄或破裂、LRNC占比大和斑块最大厚度等脆弱斑块的特征均与随后的卒中风险增加有关。

高血压和年龄增长与IPH的出现有关,MRI图像中的斑块显示T1高信号提示IPH,这些患者未出现卒中的无事件生存率明显低于未显示T1高信号的患者。

此外,颈动脉斑块中的脂肪含量和纤维帽状态可能还与全身卒中以及心血管疾病的风险有关,提示这一特征还能作为全身动脉粥样硬化风险的标志物。

▌ 识别非狭窄性斑块的高风险特征

冠脉中的斑块公认是心肌梗塞的原因,但颈动脉中的斑块对于卒中的意义还有待证实。越来越多的证据表明,即使没有中重度狭窄,脆弱斑块的存在可能仍然是缺血性卒中的原因。目前存在一些临床试验正在研究脆弱斑块的特征对于卒中风险的预测作用。在斑块体积增大时,斑块会变得脆弱,但也可能向外生长,以至于管腔并不发生狭窄。因此,与管腔狭窄程度相比,斑块的厚度可能是更好的卒中预测指标。患者如果存在容易导致卒中的斑块,即使狭窄程度不符合干预的阈值,可能也需要进行治疗。

▌ 动脉粥样硬化斑块的纵向评估

颈动脉硬化通常被视为一种慢性不可逆的过程,但实际上降脂治疗能够在一定程度上消减斑块的存在。MRI的检测显示,高剂量的他汀治疗能够将脆弱的斑块转变为相对更稳定的钙化斑块;也有研究显示他汀类药物与斑块回声的增加、胆固醇、C反应蛋白水平的变化有关;此外,抗炎治疗还能够降低心血管事件的发生率。这些纵向评估的结果表明,抗炎、降脂治疗能够将脆弱的斑块转化为稳定的斑块。

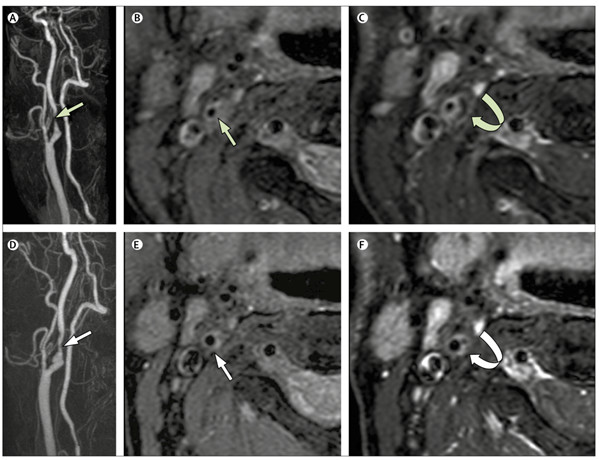

图9 他汀治疗后斑块减小[9]。患者为73岁男性患者,从2015年7月(a/b/c)至2017年7月(d/e/f)期间接受他汀类药物治疗后斑块消退,LRNC减少。a/d,MRA;b/e,T1序列;c/f,T1增强压脂序列。

综述的最后总结了目前最主要的三种影像学手段,即超声、CT和MRI,在评估颈动脉斑块和斑块稳定性中的作用,指出这几种手段在在许多情况下是互补的。

表1 三种影像学方法检查斑块比较。注:18F-FDG PET/CT被认为是检测斑块炎症和新生血管形成的最佳成像方法,能够准确可靠地检测斑块炎,但主要缺点是辐射剂量高,且与CT一样,无法区别斑块的其他成分。

▌ 超声

由于使用方便、成本低廉,超声检查主要用于评估斑块的回声性质,能够较为敏感地检出脆弱的颈动脉斑块,但超声的准确性不如CT和MRI。此外,超声的结果依赖于操作者的经验并且图像不甚清晰,一定程度上限制了这种技术的使用。对于操作者的依赖性同样给斑块的纵向监测带来了困难。

▌ CT

CT可用于评估动脉斑块的体积、检测溃疡和钙化,但检查有辐射,造影剂可能造成不良反应,如造影剂相关的肾衰、低血压和支气管痉挛等。由于软性斑块的各种成分密度重叠,因此很难用CT进行区别,CT也无法识别纤维帽。此外,CT还可能由于钙化沉积高估狭窄等级。

▌ MRI

MRI是目前最适合检测脆弱斑块特征的技术。在可检测的特征中,斑块内出血与未来卒中的发生风险密切相关。综述建议在常规颅脑MRI检查中加入能够检测斑块内出血的序列,这只增加4-6分钟的扫描时间,并且可以使用标准的临床线圈完成。MRI的主要缺点是扫描时间较长以及可能出现的图像的运动伪影。

此外一些新技术,比如增强超声检测新生血管的形成,CT检测斑块内出血,使用神经血管线圈的MRI斑块检测,动态对比增强MRI检测斑块血管分布、18F-FDG摄取评估斑块炎症水平等,目前尚未应用到临床并且并不清楚这些手段能否改善患者的治疗和预后。

小 结

综述指出,颈动脉斑块成像已经可能为患者带来获益,部分特征已经被证明于未来的卒中风险增加相关——这些患者可能需要更密切的临床随访,考虑进一步的干预措施,甚至让部分患者接受血运重建治疗。接下来则需要开展临床随机试验,评估颈动脉斑块特征检测对于治疗决策和患者预后的意义。

京公网安备 11010502042883号

京公网安备 11010502042883号