前沿 | AI基于血浆蛋白组学预测颈动脉斑块

2025-07-31 15:23:07 by admin ![]() 337

337

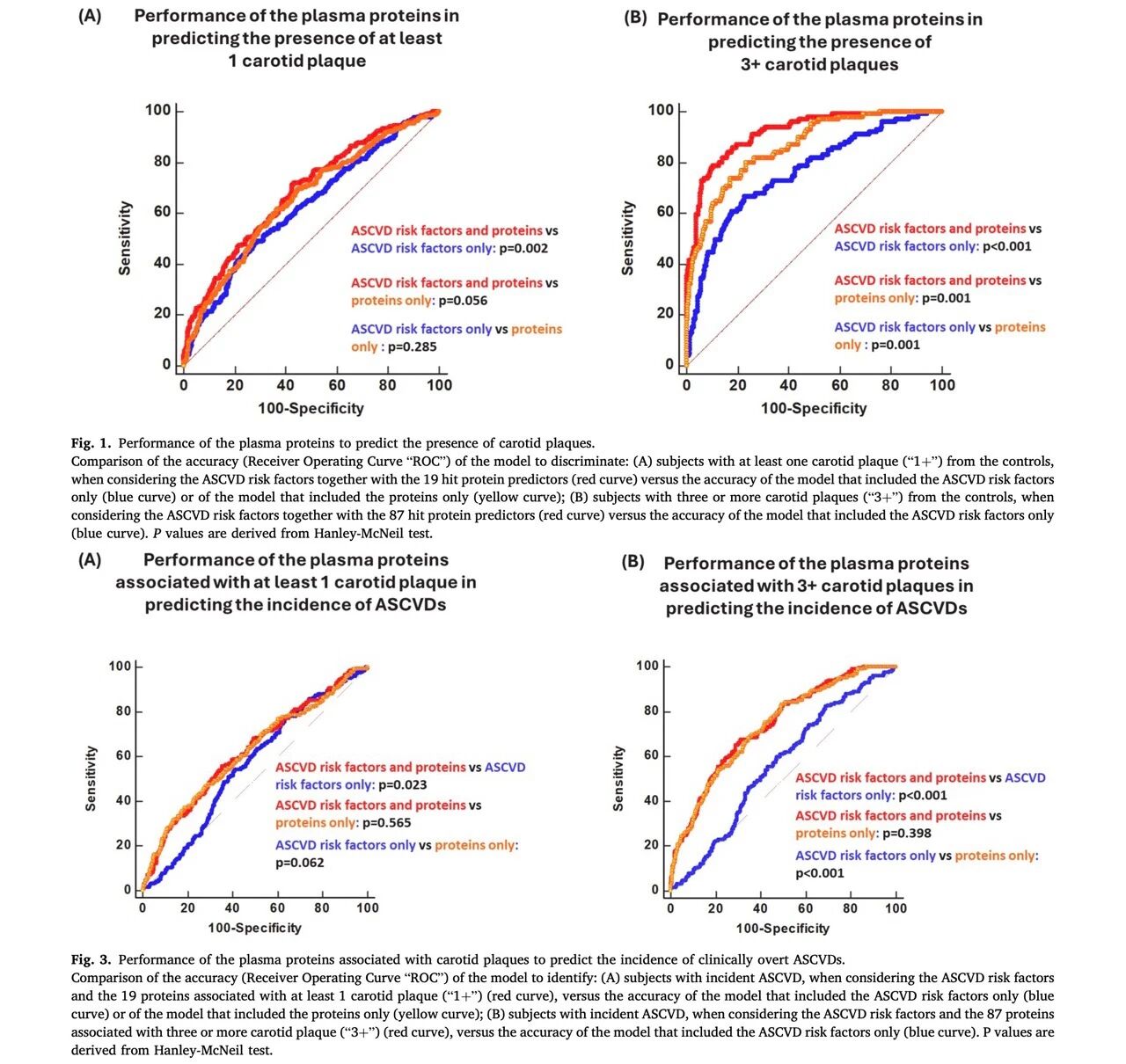

导读:本次推文介绍的研究探讨了血浆蛋白质与颈动脉斑块的关系,并评估了人工智能(AI)在预测动脉粥样硬化心血管疾病(ASCVD)发生中的应用。在664名受试者中,299名具有颈动脉斑块,87种蛋白质显著提高了经典风险因素在检测斑块(数量>=3)及预测ASCVD发生方面的准确性。原文简要翻译如下:

导读:本次推文介绍的研究探讨了血浆蛋白质与颈动脉斑块的关系,并评估了人工智能(AI)在预测动脉粥样硬化心血管疾病(ASCVD)发生中的应用。在664名受试者中,299名具有颈动脉斑块,87种蛋白质显著提高了经典风险因素在检测斑块(数量>=3)及预测ASCVD发生方面的准确性。原文简要翻译如下:

背景:动脉粥样硬化心血管疾病(ASCVD)是全球主要的死亡原因。有证据表明,血浆蛋白组学在预测临床显性ASCVD的发生或复发方面优于临床风险评估算法。并且,新的组学技术可以提供关于与动脉粥样硬化相关的血管通路激活信息。然而,目前关于血浆蛋白组学是否能够反映血管斑块存在的证据仍然有限,涉及的受试者数量以及蛋白种类较少。

我们之前的研究表明,在通过高通量蛋白组学技术(Olink)测量的368种血浆蛋白中,有七种炎症蛋白(聚合免疫球蛋白受体、趋化因子CC配体18、碳酸酐酶1、Fc伽马受体IIa、基质金属蛋白酶10、脂肪酸结合蛋白6、白细胞介素7受体)能够预测ASCVD一级预防人群中至少一个斑块的形成,而这些人在基线超声筛查时无颈动脉粥样硬化。炎症在斑块的发生和进展中起着重要作用,在动脉粥样硬化的早期阶段,许多其他蛋白/通路可能也会参与其中。

本研究旨在寻找与颈动脉斑块存在、数量相关的血浆蛋白,并预测动脉粥样硬化心血管事件(ASCVD)的发生。

结果:在664名受试者中,299名至少有1个颈动脉斑块(1+)(77名仅有一个斑块,101名有2个斑块,121名至少有3个斑块(3+))。其余365名没有斑块的受试者作为对照。

106种蛋白质与1+斑块相关。87种蛋白质提高了经典风险因素在检测3+斑块(AUC=0.918 95%CI 0.887–0.943 VS 单独的风险因素:AUC=0.760 95%CI 0.716–0.801)和预测ASCVD发生方面的表现(AUC=0.739 95%CI 0.704–0.773 VS 单独风险因素AUC=0.559 95%CI 0.521–0.598)。

白细胞的趋化/迁移和白细胞介素/细胞因子信号传导是这些蛋白质最主要的生物通路。

结论:血浆蛋白组学可用于预测颈动脉斑块的数量,并改善了ASCVD发生的预测。

京公网安备 11010502042883号

京公网安备 11010502042883号