快速识别高危斑块,主要看这个指标...

2025-07-15 15:04:13 by admin ![]() 296

296

1.管腔狭窄 or 管壁结构?

临床上一般把颈动脉斑块造成的管腔狭窄率作为评估卒中风险的指标,并以此来辅助临床决策(需不需要治疗?需要什么样的治疗,药物还是手术?治疗的效果如何?)。

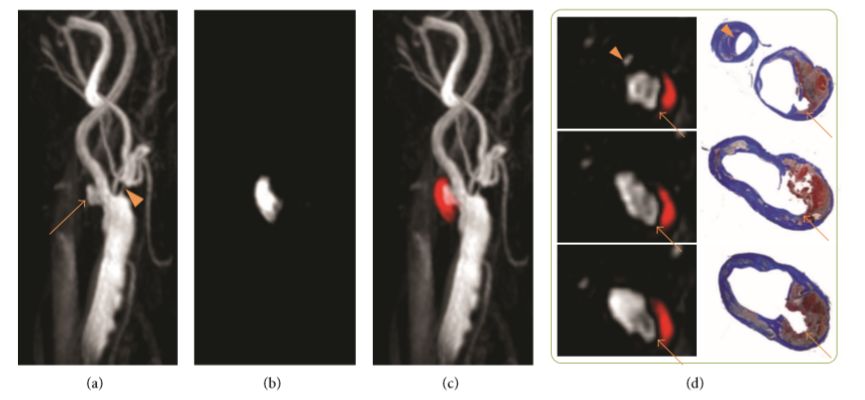

然而随着临床对颈动脉斑块了解的深入,越来越多的实践和研究表明,大部分患者的斑块并没有造成管腔狭窄,依然很高危,管壁自身病变结构开始引起人们的注意。2002年,Hatsukami 等发现,MRI确定的破裂的纤维帽与TIA或中风发作高度相关。2005年,Norihide Takaya等发现,颈动脉粥样硬化斑块内出血,加速了斑块进展。斑块的重复出血可能通过增加脂质核来刺激动脉粥样硬化斑块进展,从而造成新的不稳定因素。随后,Yoshitaka Kurosaki进一步发现,斑块内出血存在,脑梗复发风险高。

在全球科研学者以及临床医生的协力探索后,目前基本都一致认为,薄纤维帽,斑块内出血等特征,可作为评估患者高卒中风险的依据。

2.如何快速识别高危斑块?

基于MRI管壁成像进行CAS评分,为评估卒中风险提供了新思路,主要能使两类人受益:1.隐源性卒中患者(不明原因型);2.无症状高度狭窄患者。颈动脉斑块MRI成像可以协助以上两类患者选择恰当的治疗方案,更多的循证医学证据还有待进一步研究。

3.CAS评分的来源

2010年,Underhill等在AJNR Am J Neuroradiol上发文,提出了CAS评分的概念和分级方法。(论文摘要如下:)

背景和目的:斑块内出血和纤维帽破裂是斑块高危的主要因素,本次多中心跨学科研究目的是确定易出现斑块内出血和纤维帽破裂的斑块特征,与此同时,我们也在尝试创建一个颈动脉粥样硬化危险度评分(CAS)系统,来区分斑块的危险程度。

材料和方法:来自四个影像中心的344位颈动脉狭窄患者(超声双模检查狭窄率在16%-99%)进行MRI扫描,在60%的训练组,用多变量分析与斑块内出血、纤维帽破裂有关的的因素,有明显统计学学意义的参数会被用来制定颈动脉粥样硬化危险度评分系统(CAS),然后,在剩余的40%实验组,用制定出来的CAS评分系统区分IPH和FCR的有无,准确性通过ROC分析和AUC计算确定。

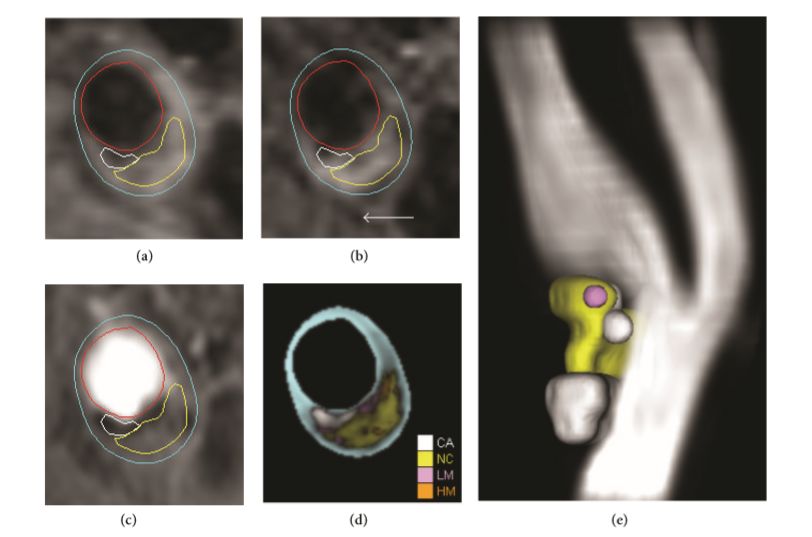

结果:在对训练组多变量分析时,管壁大脂质坏死核(LRNC),是斑块内出血和纤维帽破裂的最强有力的预测因子。与MRA检测出来的狭窄程度相比,CAS更能同时区分斑块内出血和纤维帽破裂(如下图):

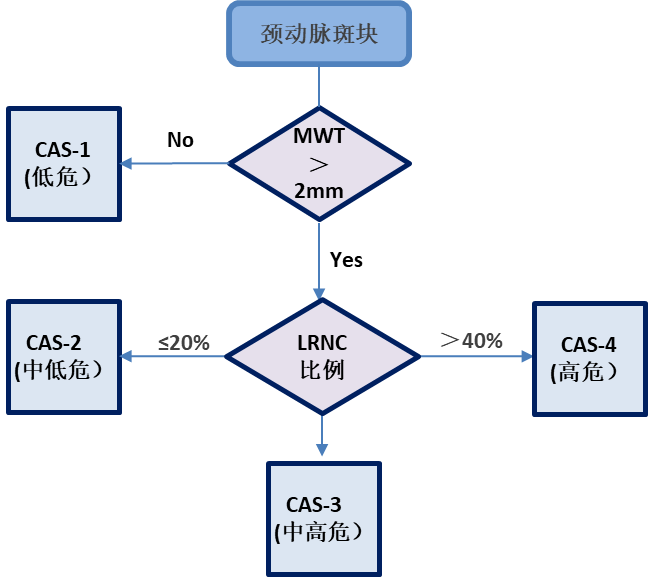

简要总结如下:

当MWT≤2mm时,CAS=1,低危;

当MWT>2mm,LRNC≤20%时,CAS=2,中低危;

当MWT>2mm,20%<LRNC≤40%时,CAS=3,中高危;

当MWT>2mm,40%<LRNC时,CAS=4,高危

CAS:Carotid AtherosclerosisScore 颈动脉粥样硬化危险度评分;LRNC:Lipid-Rich Necrotic Core 脂质的坏死核;MWT:Maximum Wall Thickness 最大管壁厚度

结论:脂质坏死核(LRNC)含量是评估斑块危险程度的一个有效补充,CAS形成了一个以影像学为基础的颈动脉斑块风险评估系统

4.CAS评分的应用

2014年,Xu等在JACC: CARDIOVASCULAR IMAGING发文,验证了CAS的应用价值(论文摘要如下:)

目的:本前瞻性研究的目标是评估Carotid Atherosclerosis Score (CAS)评分预测高危斑块特征和斑块负荷进展的价值

背景:过往研究证明:基于MRI检测出的斑块内出血和管腔表面破与脑血管事件密切相关。既有研究制订了CAS评分系统,用以确定与斑块内出血和管腔表面破裂有关的斑块特征。然而CAS的预测价值尚未在前瞻队列研究中验证过。

方法:120个无症状性颈动脉狭窄患者,狭窄率为50%-79%,分别在基线处和3年后进行颈动脉MRI扫描,测量管壁体积,最大管壁厚度,脂质核面积最大百分比。根据之前制定的CAS评分标准计算出基线处的CAS值。

结果: 基线处,73位患者没有斑块内出血或管腔表面破裂,其中有9名患者(12%)在之后的随访中,出现以上两种或一种斑块特征。CAS评分明显增加时,管腔表面破裂(P<0.001)和斑块负荷进展(P=0.03)会随之更容易新发,但与新发斑块内出血(P=0.3)关系不明确。斑块狭窄率与新发管腔表面破裂(P=0.2),斑块内出血(P=0.1)以及斑块进展(P=0.6)不明显相关。

结论:本前瞻性研究发现CAS评分与管腔表面破裂,斑块进展明显相关。管腔狭窄之外,CAS也可以对斑块评估分级,潜在价值巨大。

*VPD将向部分特殊用户提供具有CAS评分功能的MRI-PlaqueView-RS版本*

— THE END —

京公网安备 11010502042883号

京公网安备 11010502042883号