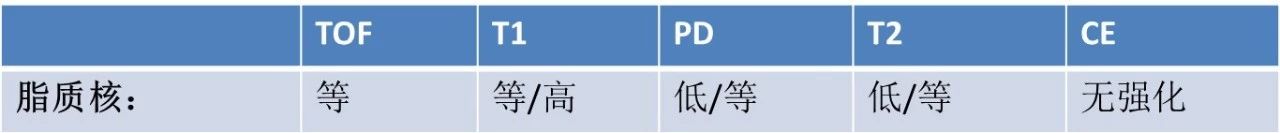

关于脂质核的观点汇总...

2025-07-15 15:06:02 by admin ![]() 290

290

观点1:大脂质核是斑块易损性特征

The Lancet曾发表一篇关于颈动脉易损斑块的综述,该综述对 2013.1.1-2018.12.31期间的随机对照研究,队列研究等进行了meta分析,总结了斑块易损性特征(斑块内出血,薄/破裂的纤维帽,大脂质核等),成像技术(US,CT,MRI),临床意义(风险评估,辅助临床决策等)这几方面的最新研究进展和认知现状。

关于脂质核(LRNC)和纤维帽, 该综述提到,在颈动脉斑块中,LRNC主要由胆固醇晶体,凋亡细胞碎片和钙组成。纤维帽是一层纤维结缔组织,将斑块核心与管腔分开。LRNC可以预测卒中风险,在一项针对120个无症状个体的纵向MRI研究中,最大LRNC百分比(%LRNC = LRNC面积/壁面积)大于40%的颈动脉斑块更容易发生纤维帽破裂。MRI对LRNC的检测优于CT。超声可以提供有关斑块成分的信息,但很难将LRNC与斑块内出血分开,因此其对LRNC的检测并不是可靠的。

Saba, L., Saam, T., Jäger, H. R., Yuan, C., Hatsukami, T. S., Saloner, D., ... & Wintermark, M. (2019). Imaging biomarkers of vulnerable carotid plaques for stroke risk prediction and their potential clinical implications. The Lancet Neurology, 18(6), 559-572.

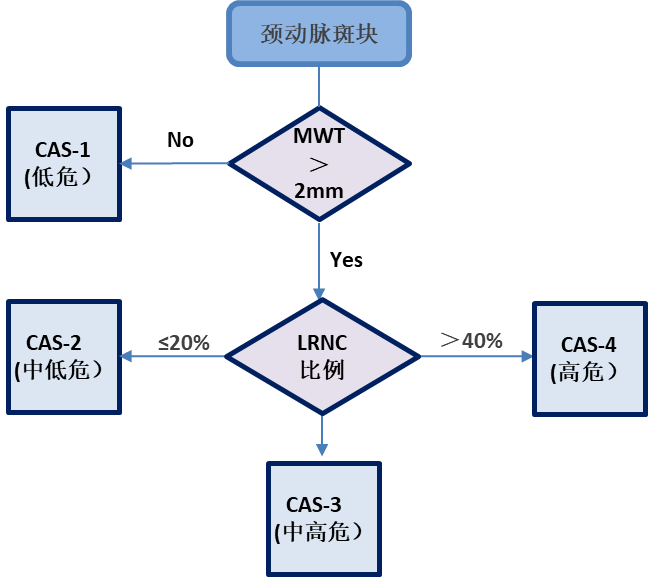

2010年,Undehill等在AJNR Am J Neuroradiol上发文,无创影像评估颈动脉粥样硬化危险度:CAS评分,提出了CAS评分的概念和分级方法。如图:

当MWT≤2mm时,CAS=1,低危;

当MWT>2mm,LRNC≤20%时,CAS=2,中低危;

当MWT>2mm,20%<LRNC≤40%时,CAS=3,中高危;

当MWT>2mm,40%<LRNC时,CAS=4,高危

CAS:Carotid AtherosclerosisScore 颈动脉粥样硬化危险度评分;LRNC:Lipid-Rich Necrotic Core 脂质的坏死核;MWT:Maximum Wall Thickness 最大管壁厚度

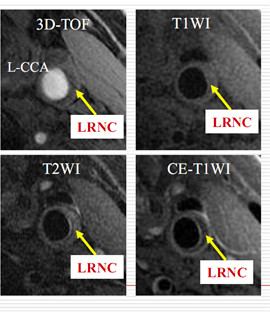

观点3:高分辨核磁定量分析脂质核

MR-VPD检查,基于MRI-PlaqueView分析多对比度磁共振图像,可用于量化斑块成分,确定斑块性质,评估卒中风险。从科学研究到临床应用,MRI-PlaqueView在全球的应用版图已经覆盖中国,美国、英国,意大利,西班牙,挪威,荷兰,瑞典,日本、韩国等等,并取得了丰硕成果,部分科研成果举例如下:

观点4:糖尿病患者,斑块一般有大脂质核?

目标:糖尿病与高危动脉粥样硬化斑块有关。本研究旨在基于血管壁磁共振成像比较中国糖尿病和非糖尿病患者的颈动脉粥样硬化斑块特征差异。

方法:从CARE-II(中国动脉粥样硬化风险评估)多中心观察性横截面研究中招募前循环脑缺血症状的患者,经超声测定有颈动脉粥样硬化斑块。随后对有斑块的患者进行磁共振成像。使用线性(连续变量)和逻辑回归(二元变量)比较糖尿病和非糖尿病患者颈动脉斑块的形态和组成特征。

结果:在招募的总共584名患者中,182名(31.2%)患有糖尿病。根据单变量分析,与非糖尿病患者相比,糖尿病患者具有较大的平均管壁面积(33.7 vs 31.1 mm2; P = 0.002),最大壁厚(3.2 vs 2.8 mm;P <0.001)和平均标准化壁指数(43.8%vs 41.0%; P<0.001),且钙化(51.6%vs 36.6%; P = 0.001),富脂质坏死核(77.5%vs 58.5%; P <0.001)和高风险斑块(29.7%vs 19.9%; P = 0.011)出现频率明显更高。在调整临床特征后,钙化(P = 0.018)和富脂质坏死核(P = 0.001)的存在差异仍然具有统计学意义。

结论:有症状的中国糖尿病患者比非糖尿病患者,颈动脉斑块更容易出现钙化和脂质坏死核心,这表明糖尿病患者可能会发展出更严重的动脉粥样硬化疾病,应该在临床管理中加以重视。

— THE END —

京公网安备 11010502042883号

京公网安备 11010502042883号