新发颈动脉斑块可预测冠脉斑块进展;微钙化是不稳定因素?

2025-07-16 09:22:41 by admin ![]() 410

410

01/新发颈动脉斑块可预测高危冠脉斑块的进展

2021年1月6日,梅奥诊所的心血管疾病科室(Department of Cardiovascular Diseases, Mayo Clinic Arizona, Scottsdale, Arizona)的一组团队在Coronary Artery Disease发表文章,摘要如下:

背景:颈动脉内中膜厚度(CIMT)是一个尚存争议的心血管疾病(CVD)风险预测因子。本研究旨在评估CIMT和颈动脉斑块进展在预测冠状动脉斑块及其成分进展方面的作用。

方法:纳入47名无症状的中度CVD风险(Framingham风险评分为6-20%)的患者(平均年龄58.5岁,男性占69.1%),分别在基线处和一年后进行颈动脉超声检查,冠状动脉计算机断层造影检查(CCTA),计算冠状动脉钙化评分(coronary artery calcium score,CAC)。量化分析冠状动脉斑块成分与CIMT /颈动脉斑块进展之间的关系, P值<0.05被认为具有统计学意义。

结果:34.0%(n= 16)的受试者出现新的颈动脉斑块,55.3%(n = 26)的受试者冠状动脉斑块有进展。在调整年龄、性别和他汀类药物使用后的多线性回归分析中,新发颈动脉斑块与未钙化[β(SE)=2.0(0.9);P = 0.025]斑块和富脂质坏死核(β(SE)=1.7(0.6);P = 0.009)的冠状动脉斑块进展显著相关。相反,CIMT的进展与冠状动脉斑块或冠状动脉钙化评分(CAC)的进展无关(P = NS)。

结论:与内中膜厚度相比,颈动脉斑块是冠状动脉斑块进展的更好指标。新发颈动脉斑块与非钙化或具有坏死核心的斑块进展显著有关,而坏死核心和非钙化斑块正是高危冠状斑块的特征。

一些思考:颈动脉斑块的形成一般就是基于内中膜厚度≥1.5或2mm界定的,所以如何区分开内中膜厚度和颈动脉斑块的预测价值?本研究是在说明内中膜厚度具体值的变化对冠脉斑块进展的预测意义不大,但是按照某个阈值分类之后,就与冠脉斑块进展显著相关了?

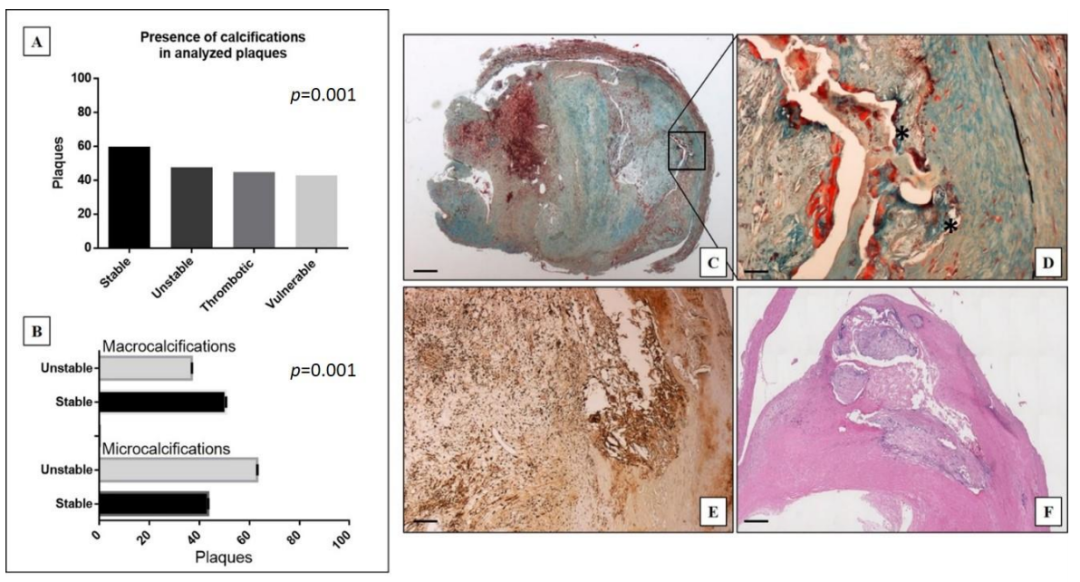

02/微钙化与颈动脉粥样硬化斑块不稳定相关

背景:本研究旨在探讨颈动脉斑块不稳定的组织病理学特征,微钙化或大钙化灶,和炎症标志物之间的关系。

方法:对来自症状性患者和无症状患者的687块颈动脉斑块进行组织学评估,根据形态特征(位置和大小)区分微钙化或大的钙化灶;基于免疫组织化学研究主要的炎症标志物的表达。

结果:颈动脉斑块中钙化成分非常常见,微钙化和大的钙化灶显著不同。特别值得注意的是,微钙化与不稳定斑块显著相关。而大的钙化灶似乎稳定了斑块,而且与M2巨噬细胞极化有关。

讨论:表征颈动脉粥样硬化斑块钙化成分形成的机制可为开发新的治疗策略奠定基础。这项研究的数据为评估颈动脉斑块钙化提供了详尽的考量因素,可辅助确定相关临床事件的风险。

— THE END —

京公网安备 11010502042883号

京公网安备 11010502042883号