专题 | 斑块特征与CEA/CAS术后并发症 1

2025-07-31 15:04:19 by admin ![]() 303

303

导读:评估斑块成分,确定斑块性质,对预测卒中风险和优化治疗方案意义重大。相关成像技术和临床应用,我们曾专题介绍过,见往期推文:

导读:评估斑块成分,确定斑块性质,对预测卒中风险和优化治疗方案意义重大。相关成像技术和临床应用,我们曾专题介绍过,见往期推文:

诸多研究已经证实,斑块内出血、薄/破裂的纤维帽,大脂质核等是斑块高危特征,这些成分指标的变化,曾被用于筛选高危患者,评估斑块治疗的疗效如何。近期,逐渐开始有研究者提出,斑块特征或许可用于指导治疗方案,支持论据之一就是,有研究表明,斑块特征与CEA/CAS术后并发症的发生有关。后期,我们将推出专题,介绍关于斑块特征与斑块治疗后并发症的关系。

本次介绍的研究发现颈动脉易损斑块MRI特征,尤其是斑块内出血,可能与CEA后无症状性卒中(或隐匿性卒中,silent stroke,SS)相关。这一发现为术前风险评估提供了参考,有助于优化患者管理并降低术后并发症。原文简要翻译如下:

背景:颈动脉粥样硬化性狭窄是缺血性卒中的主要病因之一。颈动脉内膜切除术(CEA)已成为治疗颈动脉粥样硬化性狭窄的有效治疗方法,可清除斑块、再通和预防未来的缺血性脑血管事件。然而,大量患者(4.0%-18.0%)在CEA后发展为SS。尽管SS发生时没有临床公认的中风症状,但SS已被证明与未来的认知障碍、中风或其他不良健康结果相关。

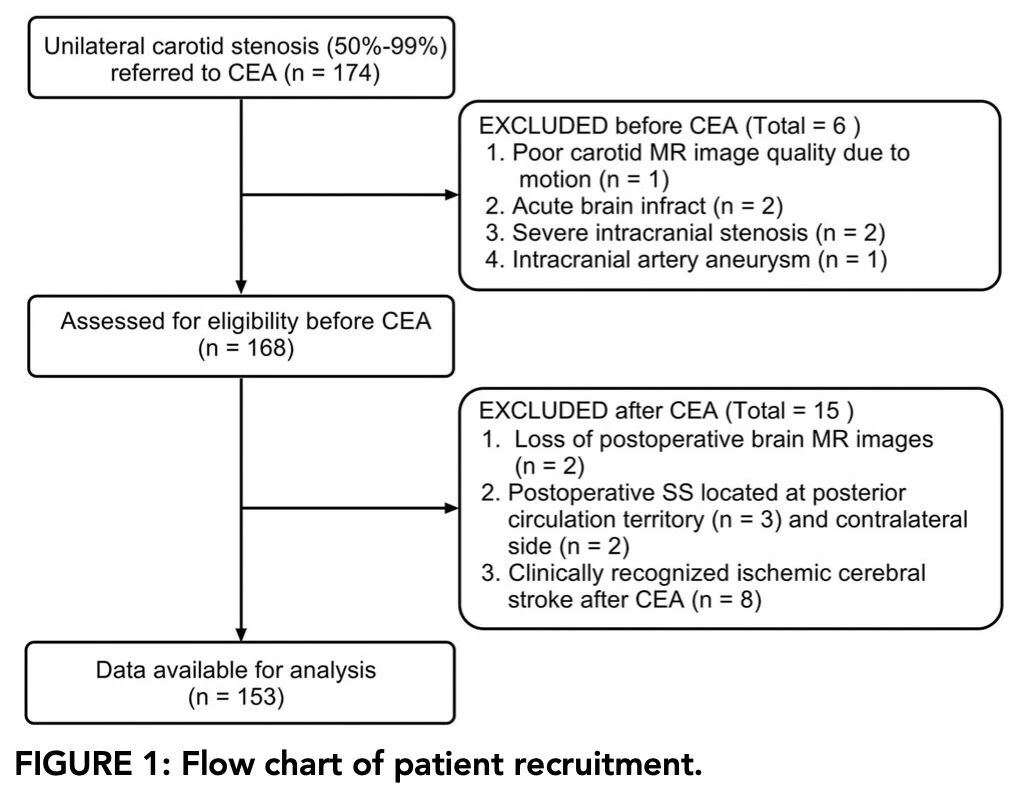

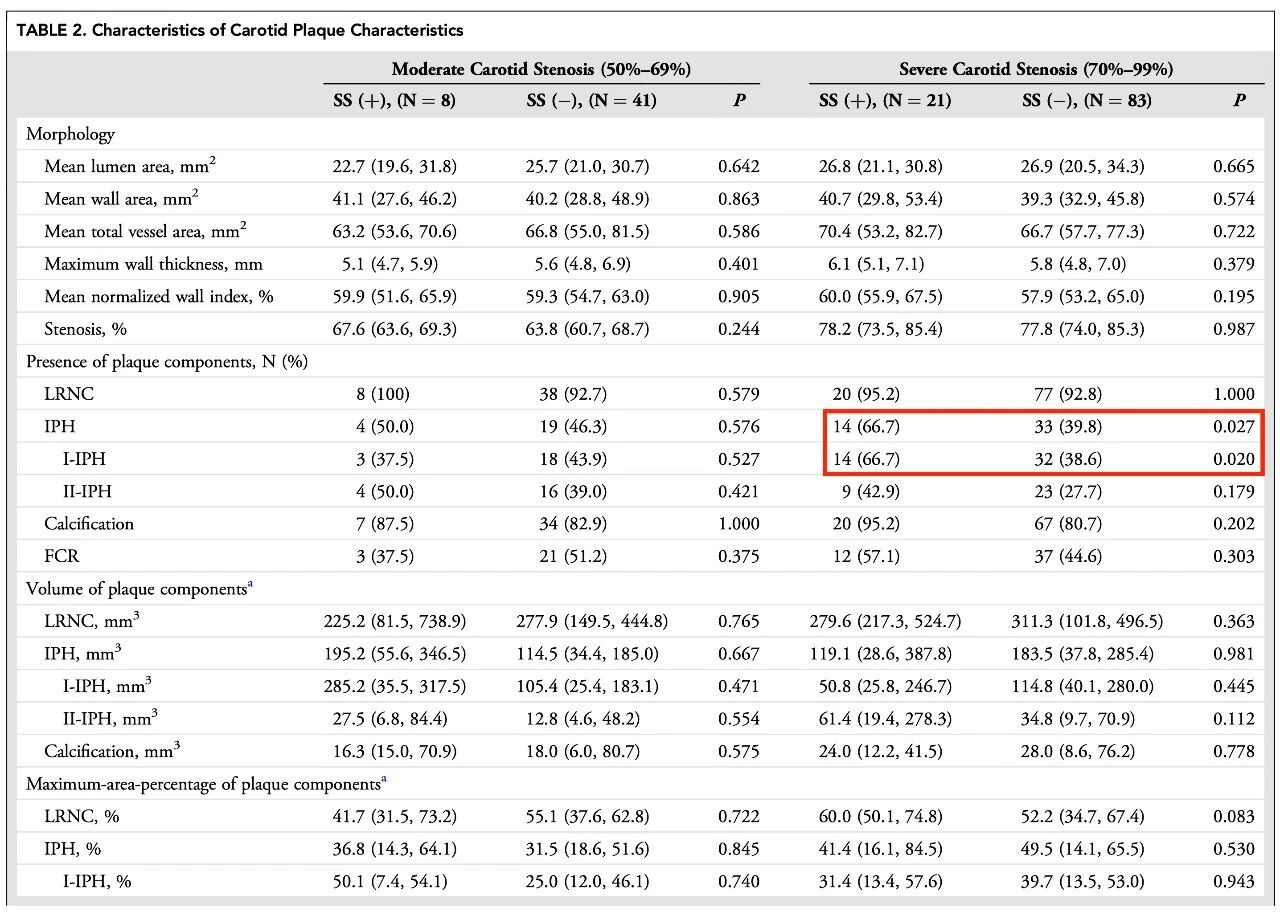

结果:49例中度颈动脉狭窄患者中有8例SS(16.3%),104例重度颈动脉狭窄患者中有21例(20.2%)发现SS。在严重颈动脉狭窄患者中,SS患者的IPH(66.7% vs. 39.8%)和I型IPH(66.7% vs. 38.6%)显著高于非患者。

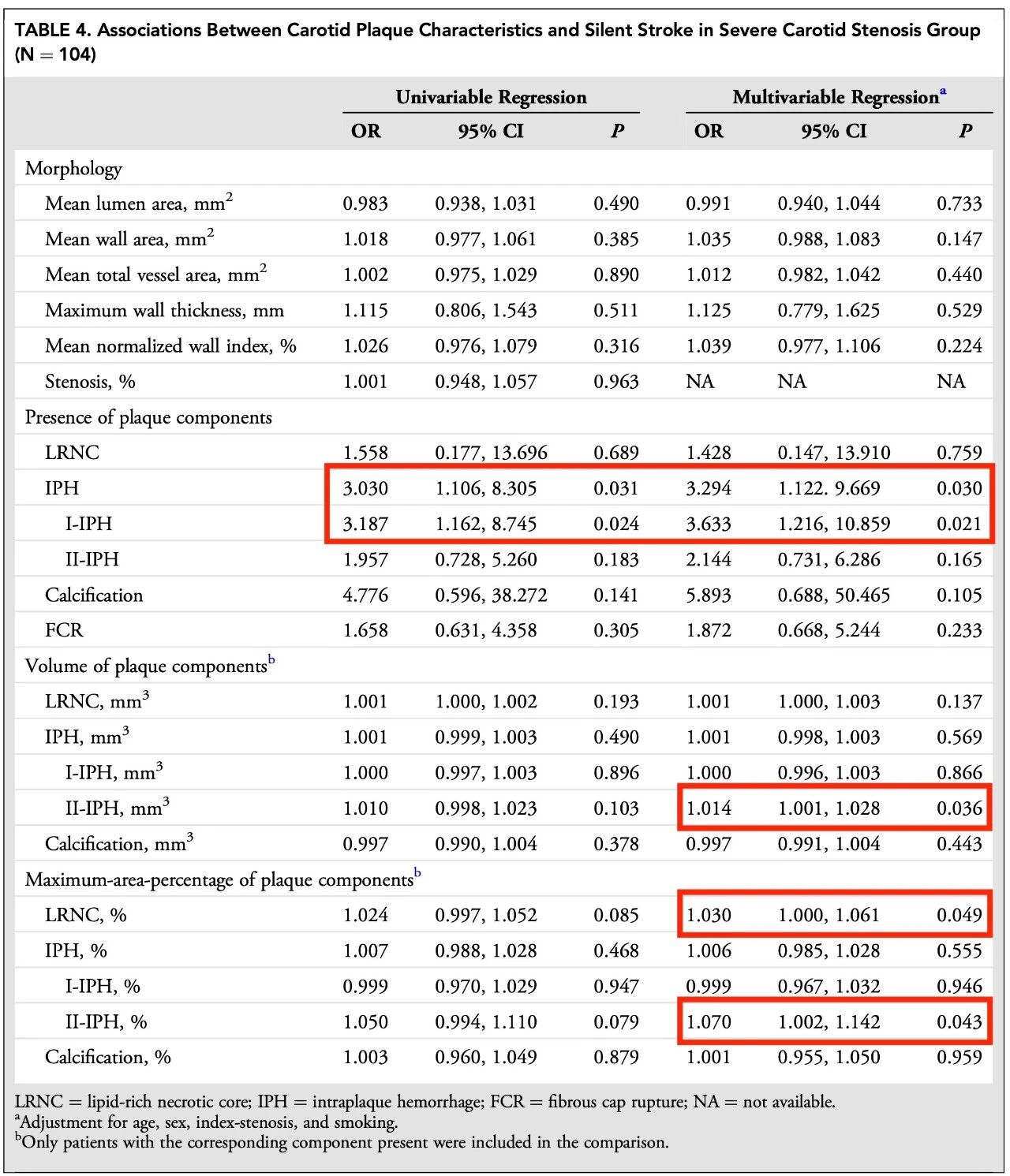

IPH(主要是I型IPH)的存在与SS显著相关。经过调整后,SS与IPH(OR 3.294,95% CI 1.122–9.669)和I型IPH(OR 3.633,95% CI 1.216–10.859)的关联仍然显著。此外,II型IPH的体积(OR 1.014,95% CI 1.001–1.028)、II型IPH的最大面积百分比(OR 1.070,95% CI 1.002–1.142)、LRNC(OR 1.030,95% CI 1.000–1.061)与SS显著关联。在中度颈动脉狭窄的患者中,颈动脉斑块特征与SS之间没有发现显著的关联。

结论:在单侧严重颈动脉狭窄的患者中,颈动脉易损斑块特征,特别是IPH的存在和大小,可能是CEA术后SS的有效预测因素。

京公网安备 11010502042883号

京公网安备 11010502042883号