前沿 | 颈动脉斑块,可预测冠脉钙化,卒中/死亡风险?

2025-07-31 15:29:53 by admin ![]() 333

333

01/颈动脉斑块与冠状动脉钙化的关系

背景:现有的冠状动脉疾病(CAD)筛查工具中,Framingham风险评分(FRS)区分高风险和低风险人群效果较好。然而,中等风险人群往往容易被错误分类,且该人群实际上面临着较高风险。

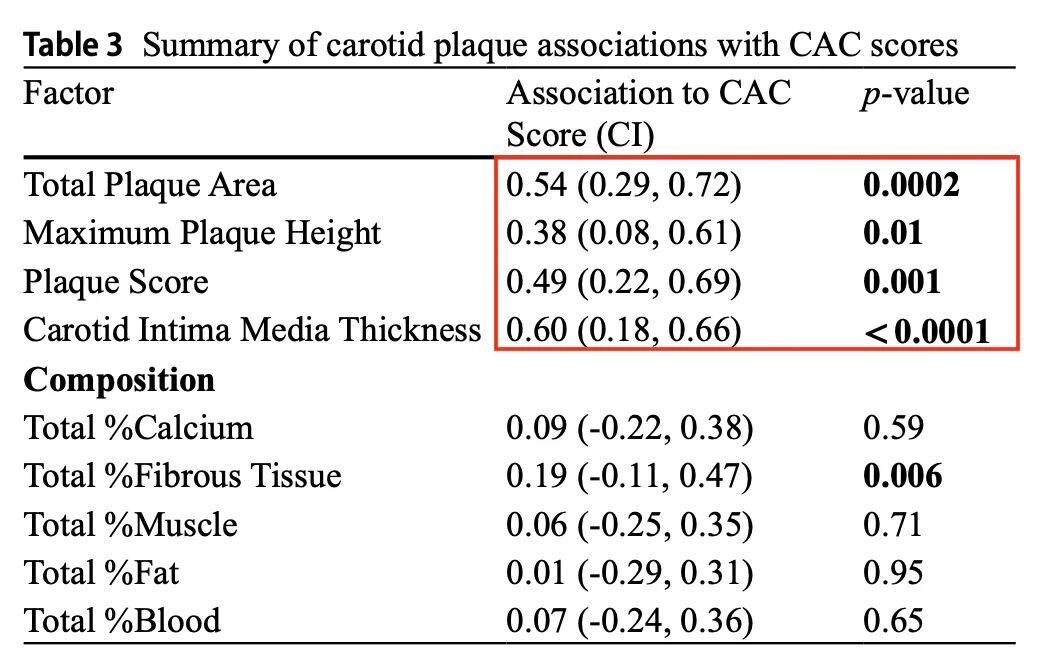

颈动脉超声和CAC评分都能量化亚临床动脉粥样硬化,并与心血管疾病及相关事件相关。但相关研究表示,在检测无症状动脉粥样硬化方面颈动脉超声更敏感。本研究旨在探讨CAC评分与颈动脉斑块数量及成分之间的关系。

结果:参与者的平均年龄为63±11岁。CIMT、TPA、MPH和斑块评分与CAC评分显著相关(ρ=0.60,p<0.0001;ρ=0.54,p=0.0002;ρ=0.38,p=0.01;ρ=0.49,p=0.001)。超声图像中的回声成分特征——钙化百分比(%Calcium)和纤维组织百分比(%Fibrous tissue)未能在临床相关程度上呈现相关性。

结论:颈动脉超声则提供了有关斑块负担和成分的信息,并于CAC评分显著相关。结合传统危险因素使用颈动脉超声评估斑块特征,可能成为CAC评分的补充方法,并有望提高对中等风险人群心血管事件的预测能力。

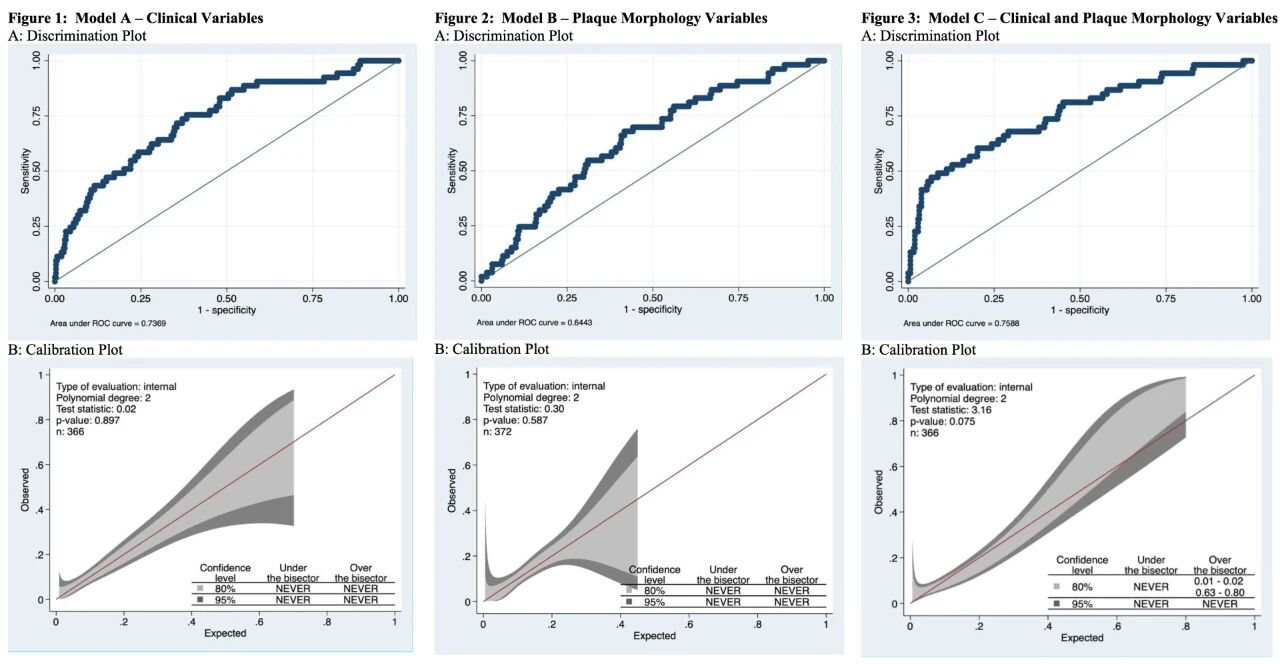

本研究回顾了2010-2021年间的患者数据,结合临床变量(如年龄、性别、基础疾病等)和斑块形态学特征(如钙化、富脂质坏死核心、腔道面积等),建立了多重预测模型。结果表明,结合临床因素和斑块形态学模型相比单纯临床变量模型,能更准确地预测患者30天内的死亡或卒中风险。

背景:颈动脉疾病是导致中风的主要原因之一。由于颈动脉疾病通常无明显症状,大多数患者在早期未能被诊断出来。目前,颈动脉狭窄干预的金标准是基于狭窄百分比和是否有临床症状。但影像学检查方法在评估过程中依赖主观判断,会产生对狭窄程度的判断差异。因此,基于机器学习算法的辅助软件应运而生,成为减少诊断差异、提高影像学诊断和预后评估能力的潜在解决方案。

方法:研究纳入了一所三级医疗中心在2010至2021年间被诊断为颈动脉狭窄且接受头颈部CT血管造影的所有患者。每个CT扫描图像基于AI算法识别斑块特征。采用逐步回归方法选择预测模型中的变量。模型的区分度通过受试者工作特征曲线(AUC)评估。此外,还进行了模型的校准,并选择了最小Akaike信息量准则(AIC)的模型。主要结局是死亡/卒中。

结论:本研究表明,结合临床因素和斑块形态学能够最佳预测颈动脉狭窄患者的全因死亡或卒中风险。此外,我们发现,即便在风险评分模型中仅得3分的患者,其卒中/死亡的风险仍为20%。未来需要更多前瞻性研究来验证该发现。

京公网安备 11010502042883号

京公网安备 11010502042883号