PARISK 研究|颈动脉斑块特征预测复发性缺血性中风和短暂性脑缺血发作

2025-08-01 09:04:50 by admin ![]() 324

324

导读:本次推文介绍的研究探讨了轻度至中度颈动脉狭窄患者中,斑块特征对复发性同侧缺血性卒中或短暂性脑缺血发作(TIA)风险的预测作用。结果表明,IPH和总斑块体积是独立的风险因素,能够有效提高现有临床预测模型的预后能力。研究强调了影像学斑块特征在复发性缺血事件中的重要性,并提出将这些斑块特征纳入临床决策支持系统中,有助于改善个性化治疗。简要翻译如下:

导读:本次推文介绍的研究探讨了轻度至中度颈动脉狭窄患者中,斑块特征对复发性同侧缺血性卒中或短暂性脑缺血发作(TIA)风险的预测作用。结果表明,IPH和总斑块体积是独立的风险因素,能够有效提高现有临床预测模型的预后能力。研究强调了影像学斑块特征在复发性缺血事件中的重要性,并提出将这些斑块特征纳入临床决策支持系统中,有助于改善个性化治疗。简要翻译如下:

背景:颈动脉动脉粥样硬化是缺血性中风的主要致病因素之一。动脉粥样硬化斑块破裂可能导致血栓形成,并且血栓可能会栓塞到远端的大脑动脉。 随机临床试验已表明,颈动脉内膜剥脱术(CEA)能降低颈动脉狭窄患者的中风风险。当前,是否进行颈动脉内膜切除术主要依赖于狭窄的程度(通常设定的阈值为50%或70%)。然而,即使是轻度到中度狭窄的患者,仍然面临着显著的复发性中风风险。越来越多的证据表明,颈动脉斑块的成分而非狭窄程度决定了斑块的稳定性(易损性或脆弱性);然而,目前仍不清楚这些成分是否能提供额外信息,从而改善临床决策。

方法:研究者在一项前瞻性多中心队列研究(PARISK 研究)中纳入了244名近期发生过轻度至中度有症状的颈动脉狭窄的患者(71%为男性;平均年龄68岁)。基线时及2年后,患者接受了磁共振成像(颈动脉和脑部)及计算机断层扫描血管造影(颈动脉)检查。临床终点为复发性同侧缺血性中风或TIA。采用Cox比例风险模型评估斑块内出血(IPH)、溃疡、钙化比例和同侧颈动脉斑块总量与临床终点的相关性。接下来,研究者通过将这些影像学生物标志物(单独或同时)加入到欧洲颈动脉手术试验(ECST)风险评分中,探讨其预测性能。

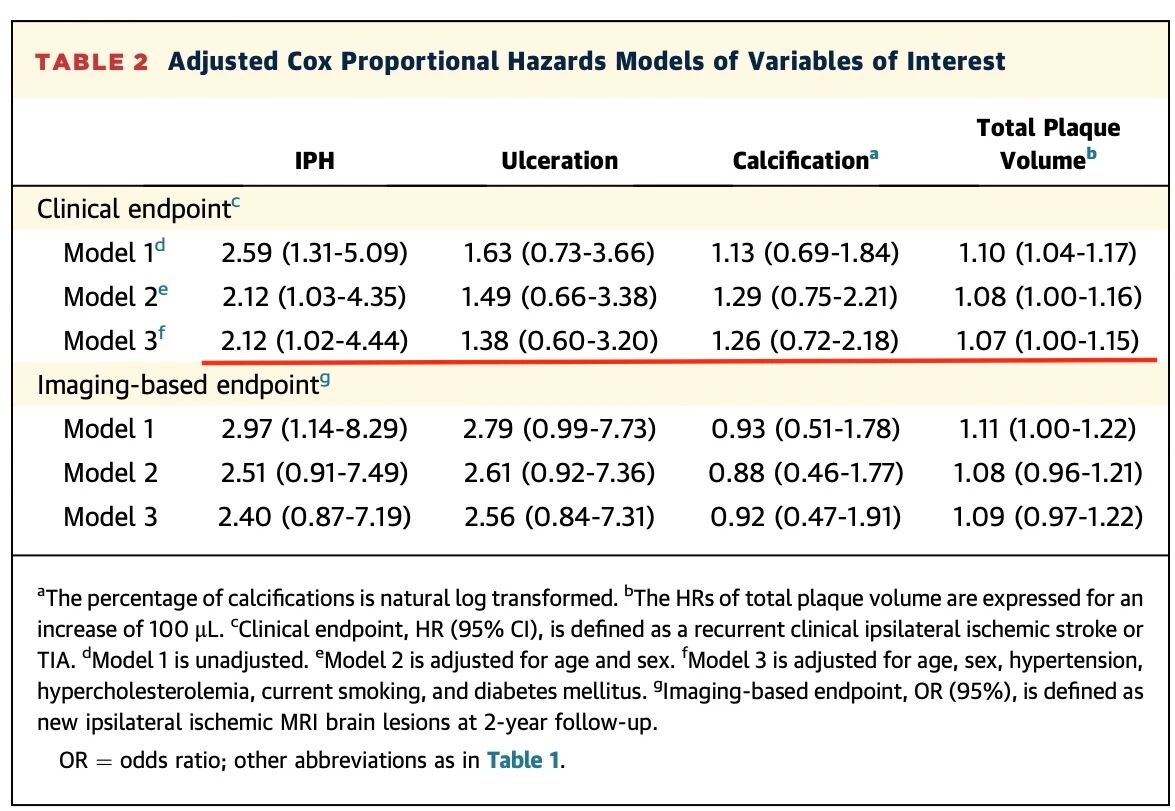

结果:在5.1年的随访期间,共有37名患者出现临床终点结局。IPH的存在和总斑块体积与复发性同侧缺血性中风或TIA相关(HR=2.12 95% CI:1.02-4.44;每增加100 μL的总斑块体积,HR=1.07 95% CI:1.00-1.15)。溃疡和钙化比例未能显著预测终点。将IPH和总斑块体积加入ECST风险评分后,模型的表现得到了改善(C统计值从0.67提高到0.75-0.78)。

结论:IPH和总斑块体积是轻度至中度颈动脉狭窄患者复发性同侧缺血性中风或TIA的独立风险因素。这些斑块特征能改善当前的临床决策。需要进行验证研究,以将斑块特征纳入临床评分工具中。

京公网安备 11010502042883号

京公网安备 11010502042883号