PARISK 研究 | 斑块成分可用于预测颈动脉斑块溃疡

2025-08-01 09:06:49 by admin ![]() 306

306

导读:本次推文介绍的研究是一项跨中心的前瞻性研究,旨在探讨动脉粥样硬化斑块溃疡的发生与斑块成分之间的关系。研究结果表明,斑块溃疡的存在和发展与较大的斑块体积以及高含量的液化坏死心肌和斑块内出血密切相关。特别是在轻度至中度狭窄的症状性颈动脉患者中,斑块的成分(如LRNC和IPH)被发现是预测斑块溃疡的重要因子,这对于理解动脉粥样硬化导致脑缺血事件的机制至关重要。研究结果为临床预防斑块破裂和复发性中风提供了重要的参考依据。简要翻译如下:

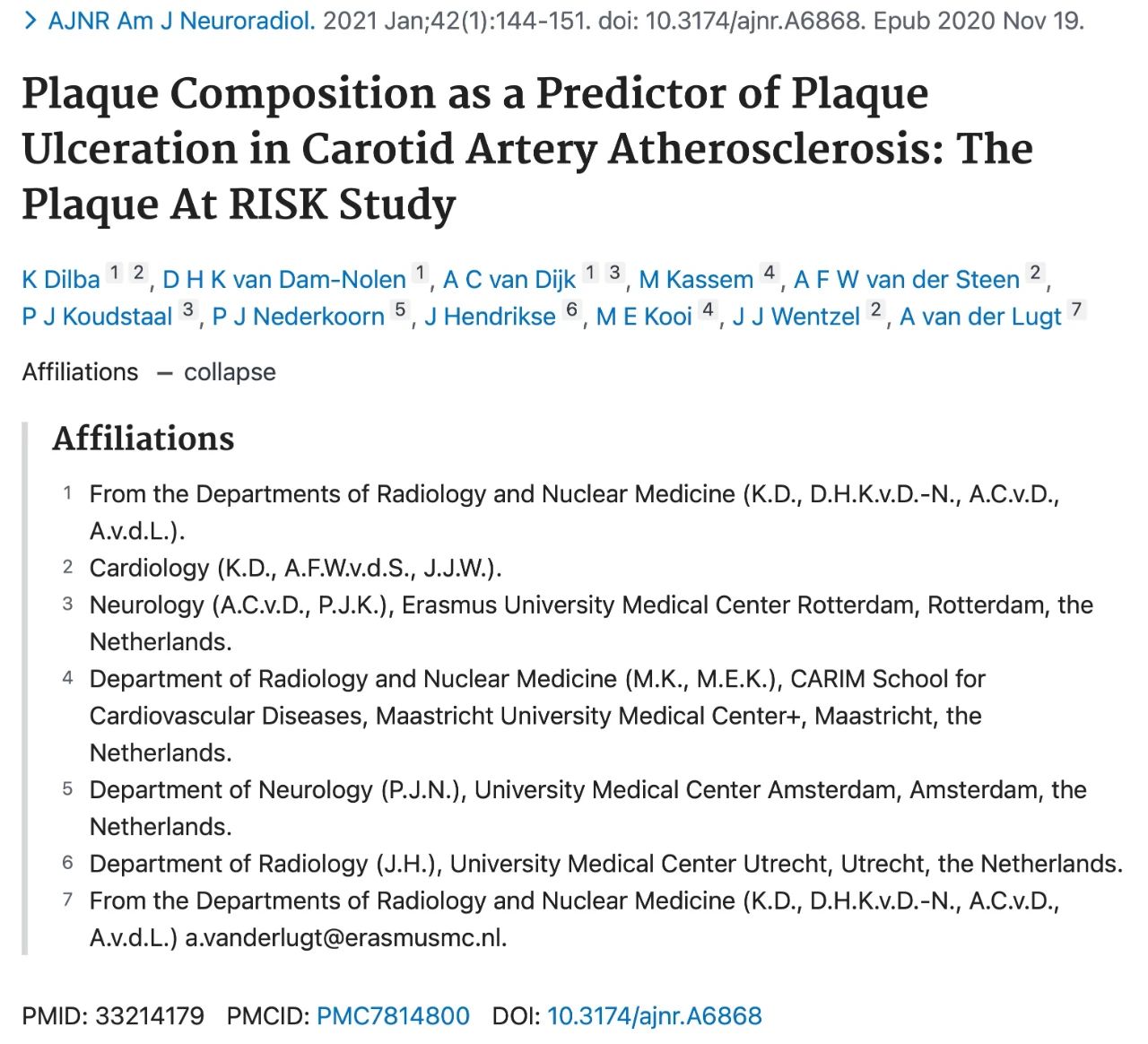

结果:基线时,27%(49/180)的斑块存在溃疡。血管壁体积(OR = 12.1 95% CI 3.5–42.0)、LRNC体积(OR = 1.7 95% CI 1.3–2.2)、较IPH体积(OR = 1.7 95% CI 1.3–2.2)和薄或破裂的纤维帽(OR = 3.4 95% CI 1.7–6.7)与基线时斑块溃疡的存在正向关联。

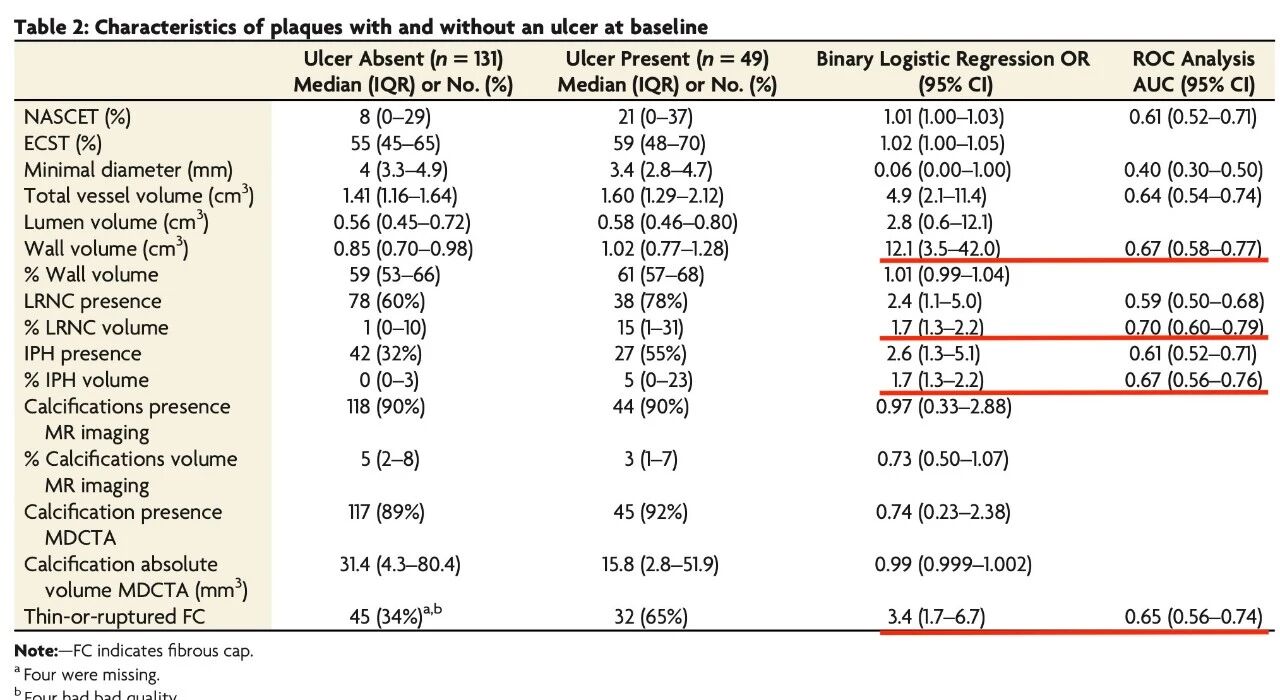

在8%的患者(6/73)中,出现了新的溃疡。随访时出现新溃疡的斑块,其基线时具有更大的血管壁体积(1.04 cm³ [IQR,0.97–1.16 cm³] vs 0.86 cm³ [IQR,0.73–1.00 cm³];P = .029)、更大的LRNC体积(23% [IQR,13–31%] vs 2% [IQR,0–14%];P = .002)和更大的IPH体积(14% [IQR,8–24%] vs 0% [IQR,0–5%];P < .001)。

结论:动脉粥样硬化斑块的大小、IPH和LRNC的存在,均与基线和随访时的斑块溃疡有关。

京公网安备 11010502042883号

京公网安备 11010502042883号