饮食改变肠道菌群,然后诱导动脉粥样硬化?

2025-07-18 13:07:11 by admin ![]() 264

264

编者按:目前关于动脉粥样硬化性心血管疾病的危险因素的研究,正从宏观的风险预测模型(如基于年龄、性别、生活方式和疾病史等的风险评分系统)向微观的生化指标、遗传分子以及肠道菌群转移,旨在进一步解释疾病发展的潜在机制,从而为疾病防治提供潜在的干预靶点,有效提升人群健康。

编者按:目前关于动脉粥样硬化性心血管疾病的危险因素的研究,正从宏观的风险预测模型(如基于年龄、性别、生活方式和疾病史等的风险评分系统)向微观的生化指标、遗传分子以及肠道菌群转移,旨在进一步解释疾病发展的潜在机制,从而为疾病防治提供潜在的干预靶点,有效提升人群健康。

背景:动脉粥样硬化性心血管疾病(ACVD)目前是全球主要疾病负担,诸多研究已经证明,传统心血管疾病危险因素会引起动脉内中膜增厚甚至斑块形成,最终提高ACVD风险。值得庆幸的是,一些危险因素是可改变的,如生活方式(饮食,吸烟,饮酒,运动等),我们可以通过深入了解这些可改变的危险因素,进而探索出可预防疾病发生的个性化方式。

在这种背景下,饮食可以作为我们进行个性化探索的第一个目标,因为食物营养成分的代谢和吸收依赖于肠道微生物(GM),代谢过程中产生的生物活性化合物又可以反过来影响宿主的免疫代谢功能,这反映了个体与环境的相互作用。更详细地说,也就是,一方面,饮食习惯的急剧变化能够迅速重塑GM成分,另一方面,GM成分也会影响个体对不同食物的代谢和炎性反应。

在动脉粥样硬化的初始阶段和ACVD疾病前期,个体不同的饮食来源是否与GM菌群改变(即“菌群失调”)有关,仍有待了解。本研究基于一般人群,探索CVD亚临床期间,个体饮食和肠道菌群特征之间的关系。

方法:纳入345人,排除有基础疾病的人群,基于超声检查确定其动脉粥样硬化情况,通过分析其粪便样本分析其肠道微生物情况(微生16S rRNA测序和宏基因组测序),依据饮食日记评估其饮食结构。主要是基于差异性性检验和相关性分析探索饮食-肠道菌群特征-动脉粥样硬化发展阶段之间的关系。

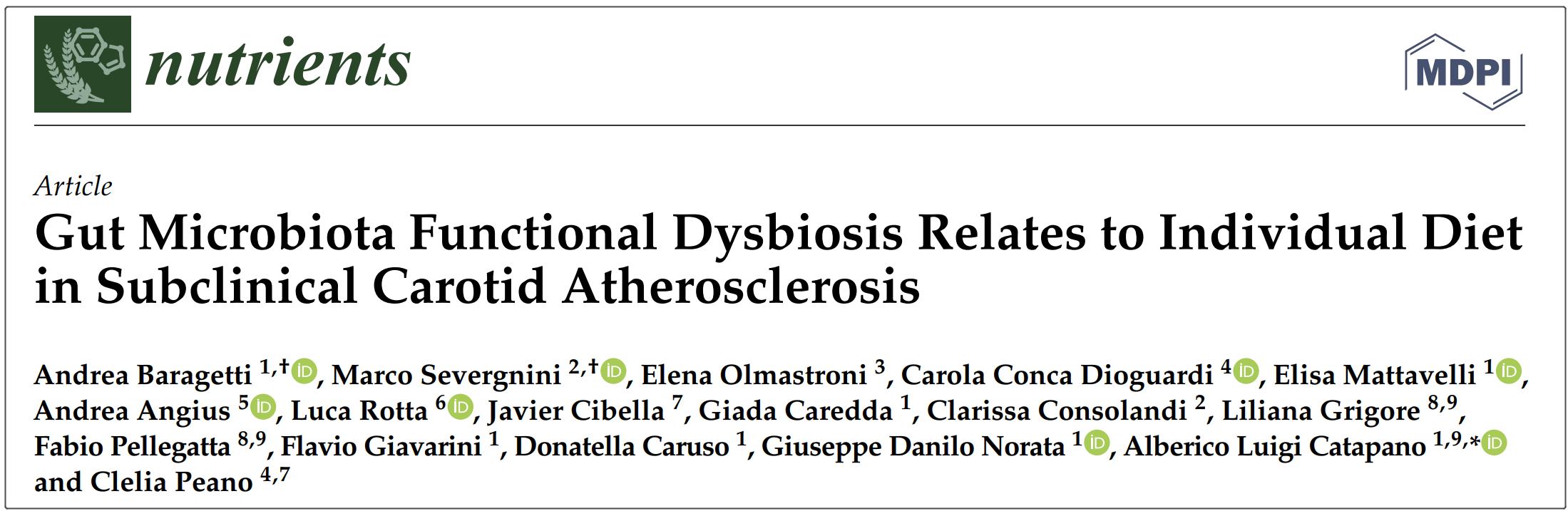

结果:无SCA组和有SCA组的饮食类型和GM成分均存在差异,且饮食来源的多样性与GM成分显著重叠。此外,特定的细菌种类与与不同膳食来源相关的宏基因组通路的过表达直接相关。

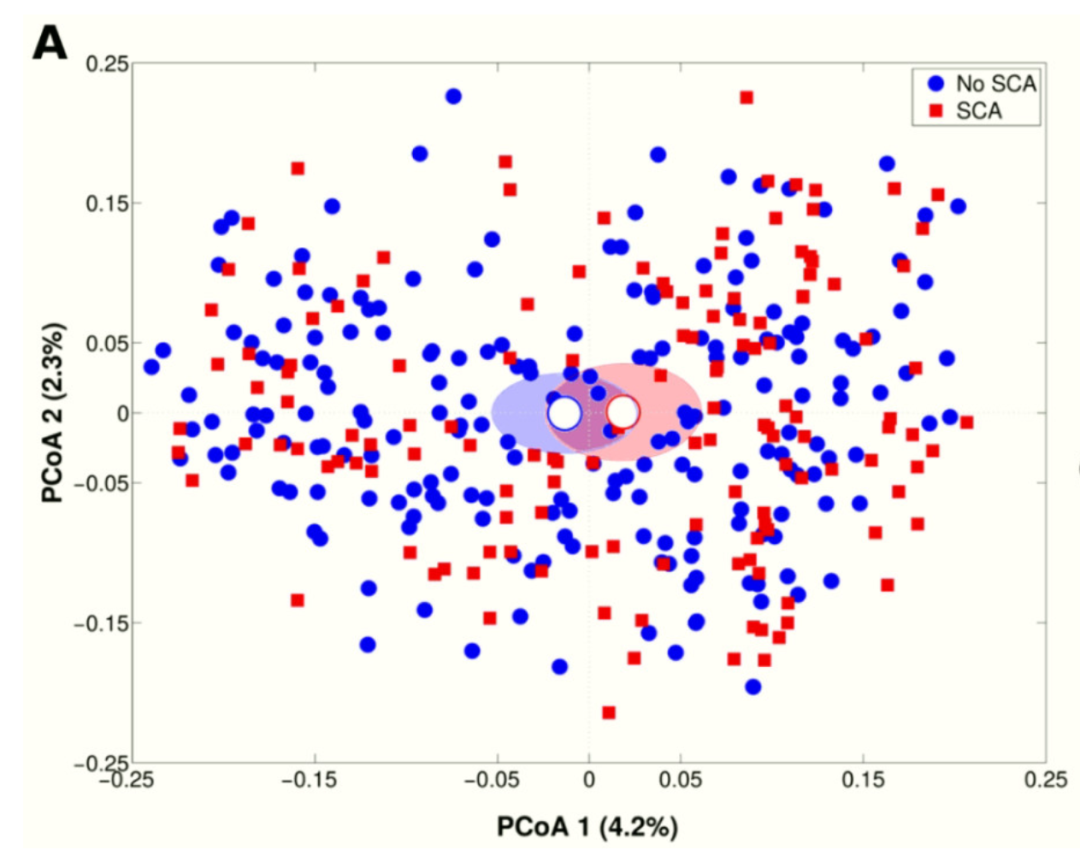

SCA组和无SCA组的饮食差异:图A展示的是SCA组和无SCA组的不同种类饮食的摄入量,图C基于PCoA主坐标分析图展示了SCA组和无SCA组的饮食类型存在差异。

结论:这些发现可能有助于制定个性化饮食方案,用于初级心血管疾病的预防策略。

附:哈佛大学最近也有一项关于饮食和肠道微生物的研究,详情见奇点网:红肉真的伤血管!哈佛科学家找到10个把红肉变成危害心血管物质的肠道微生物,再次证实吃红肉伤血管丨临床大发现

— THE END —

京公网安备 11010502042883号

京公网安备 11010502042883号