2025-07-22 09:26:04 by admin  282

282

前言:动脉粥样硬化作为全身系统性疾病,其风险因素是极其复杂的,现在的研究并未完全勾勒出动脉粥样硬化发生发展的全部图景,仍在积极探索。此外,动脉粥样硬化本身的评估也可以有很多个维度(斑块有无,内中膜厚度,斑块面积,MRI-PlaqueView分析的斑块成分等),因此未来需要更多更深入全面的研究丰富我们对动脉粥样硬化风险因素的认知。

横断面研究,简单快速成本低,常作为因果探索的第一步,可以快速地给我们一个“暴露与结局”关系的初步印象。本次推文介绍的就是两篇横断面研究,相似的研究设计,不同的暴露因素,不同的动脉粥样硬化衡量指标,都从各自的角度增进了我们对动脉粥样化发生发展乃至管理策略的理解与反思。(原文简要翻译如下)

研究1:尿微量白蛋白与颈动脉斑块

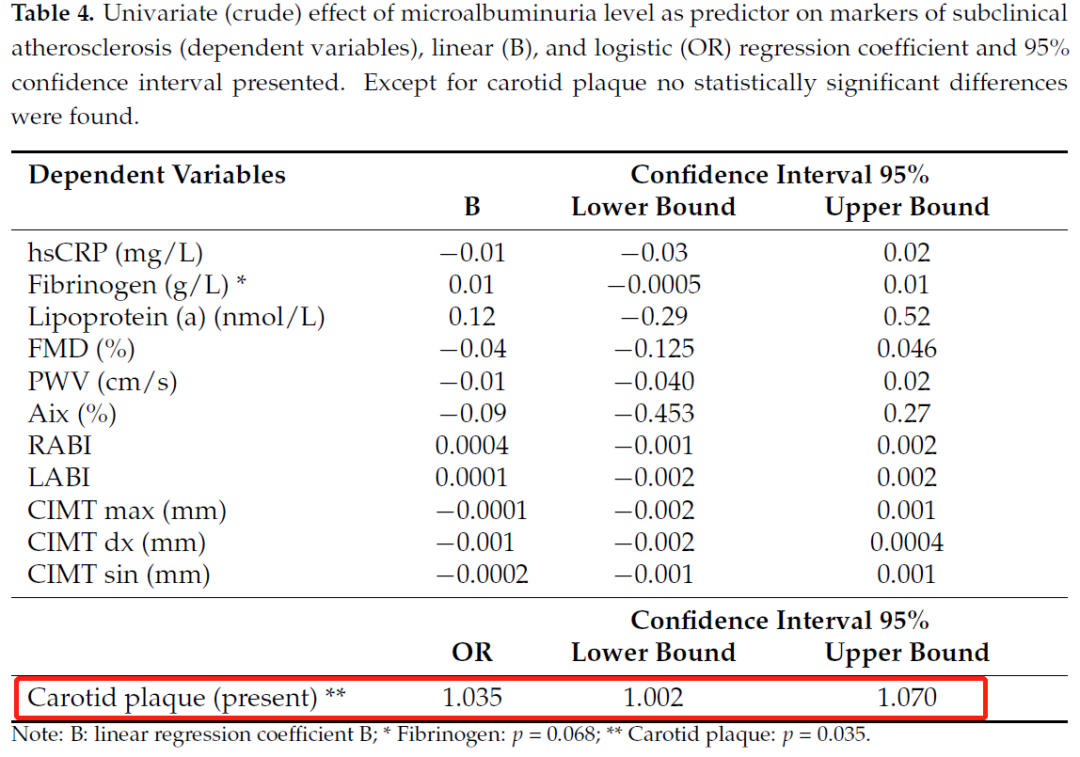

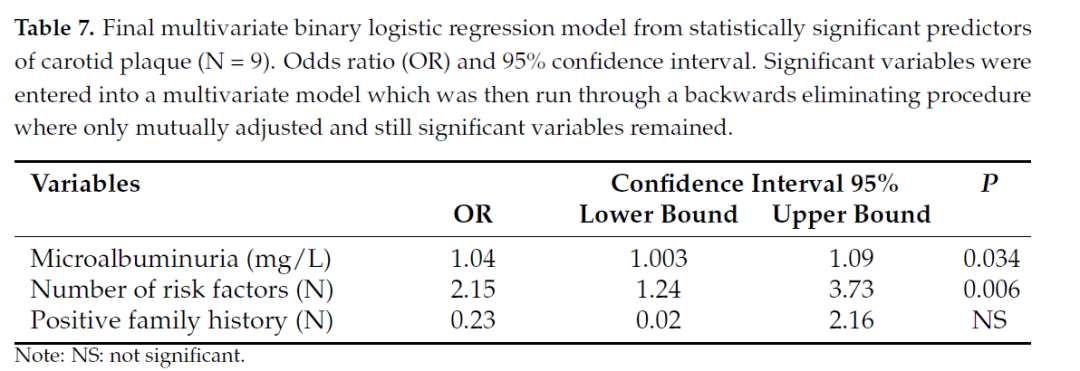

背景:尿微量白蛋白与糖尿病、高血压、肾脏疾病和心血管等密切相关,同时也可作为风险因子预测一般人群的全因死亡率。动脉硬化是心血管事件的独立风险因素,尿白蛋白可用作评估动脉粥样硬化早期内皮功能指标。然而,尿微量白蛋白与亚临床动脉硬化的关系尚不清楚。

目的:本研究目的是在健康中年人群中(无糖尿病无心血管疾病等),描述微量白蛋白尿的患病率,探索其与亚临床动脉粥样硬化各个指标(特别是颈动脉斑块)之间的关系。方法:本横断面研究纳入了187名(男40.1%,女59.9%,年龄35岁-55岁)中年健康人士,收集血尿生化指标、未来10年心血管致死性风险(SCORE)、亚临床动脉硬化的生化指标 、血管功能指标(血流介导的血管舒张、踝臂指数、增强指数和脉搏波速度)、和形态学指标(平均颈动脉内膜-中膜厚度和颈动脉斑块)等信息。通过逻辑或线性回归来分析尿微量白蛋白与亚临床动脉粥样硬化生化、功能和形态学参数的关系。结果:在心血管SCORE风险为0.43± 0.79%的群体中,3.8%存在微量白蛋白尿,颈动脉斑块在微量白蛋白尿组出现频率更高(14.3% vs 4.4%),且尿微量白蛋白的升高与颈动脉斑块的存在显著关联(p = 0.035; OR =1.035; 95% CI = 1.002–1.07)(见下图)。另外,多元逻辑回归显示,尿微量白蛋白(p = 0.034; OR = 1.04; 95%CI =1.003–1.09)和风险因素的数量与颈动脉斑块的存在显著关联。(见下图)结论:该实验结果可能表明尿微量白蛋白与颈动脉粥样硬化斑块的存在关联,监测尿微量白蛋白可能会改善心血管风险评估策略。

研究2:吸烟,高同型半胱氨酸和代谢综合征与颈动脉斑块

背景:代谢综合征的风险因素,包括肥胖、血糖升高、高血压和血脂异常等,这些因素常常会增加动脉粥样硬化和心血管疾病的风险,此外,高同型半胱氨酸血症也是动脉粥样硬化的重要危险因素。然而,高同型半胱氨酸血症与代谢综合征之间的相互作用尚不清楚。通过颈动脉超声测量的颈动脉斑块总面积可量化动脉粥样硬化负担,并且是心血管风险的强预测因子。因此,本研究旨在评估代谢综合征和高同型半胱氨酸血症与颈动脉粥样硬化负担(颈动脉斑块总面积)之间的关系。

方法:本横断面研究共纳入972名患者,纳入标准为:中风史、肥胖、非糖尿病、短暂性脑缺血发作史或伴有颈动脉粥样硬化。代谢综合征被国际糖尿病联盟定义为体重指数≥30kg/m2和≥2个以下指标:高血压、高甘油三酯和低HDL(高密度脂蛋白);高同型半胱氨酸血症定义为血浆总同型半胱氨酸(tHcy)> 14µmol/L;颈动脉斑块总面积(Total Plaque Area,TPA)由颈动脉超声测量。此研究通过多元线性回归来评估颈动脉斑块总面积与代谢综合征以及相关风险因素间的相互作用。

结果:179人(18.4%)患有代谢综合征,在代谢综合征人群中,存在高同型半胱氨酸血症(p<0.001)或吸烟(p=0.02)的患者的斑块总面积更大。在线性回归分析中,代谢综合征、高同型半胱氨酸血症和吸烟与总斑块面积的增加呈显著关联。

结论:代谢综合征、吸烟和高半胱氨酸血症同时存在的患者,其动脉粥样硬化斑块负担较重,从而具有较高的心血管风险。识别和治疗代谢综合征、吸烟和高同型半胱氨酸血症可能能够预防动脉粥样硬化的发生。

![]() 282

282

京公网安备 11010502042883号

京公网安备 11010502042883号