2025-07-22 13:35:33 by admin  215

215

颈动脉内膜剥脱术是治疗颈动脉狭窄的一种安全且有效的方法。但是,术后常有颈动脉再狭窄的发生。具体发生机制尚不清楚。许多研究者积极探索,希望能够找到一种可预测CEA术后再狭窄的指标,以尽早进行干预,预防再狭窄的发生。本文是来自意大利的一项研究,首次报道了血浆PCSK-9水平与CEA术后再狭窄的发生存在关联,原文简要翻译如下:

颈动脉内膜剥脱术是治疗颈动脉狭窄的一种安全且有效的方法。但是,术后常有颈动脉再狭窄的发生。具体发生机制尚不清楚。许多研究者积极探索,希望能够找到一种可预测CEA术后再狭窄的指标,以尽早进行干预,预防再狭窄的发生。本文是来自意大利的一项研究,首次报道了血浆PCSK-9水平与CEA术后再狭窄的发生存在关联,原文简要翻译如下:

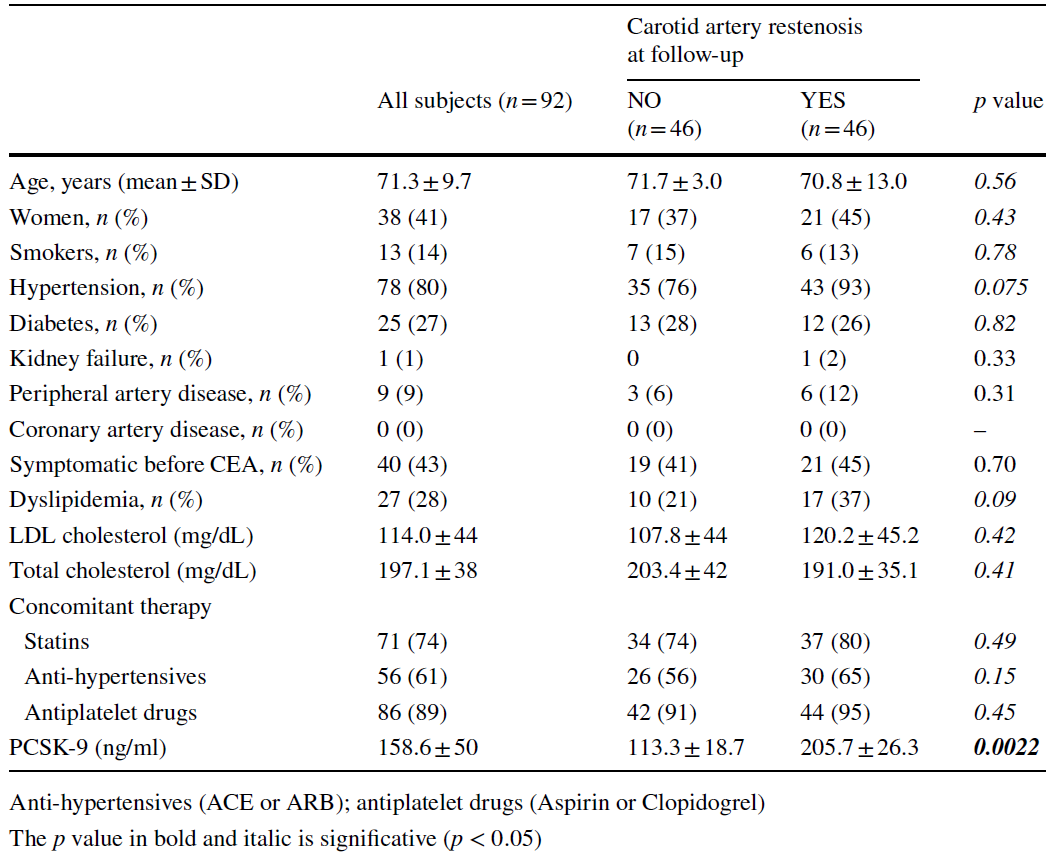

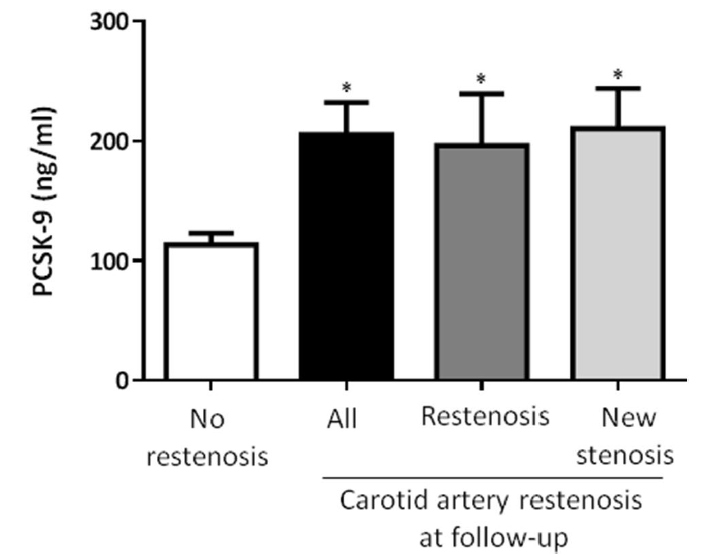

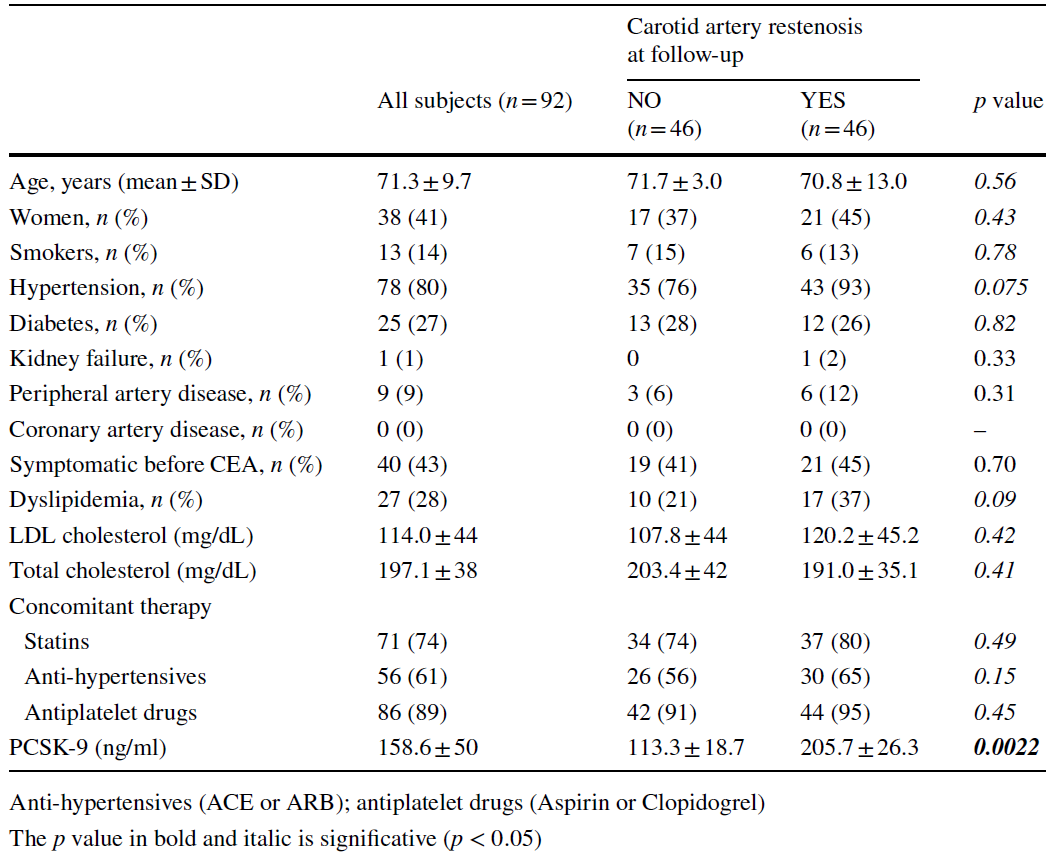

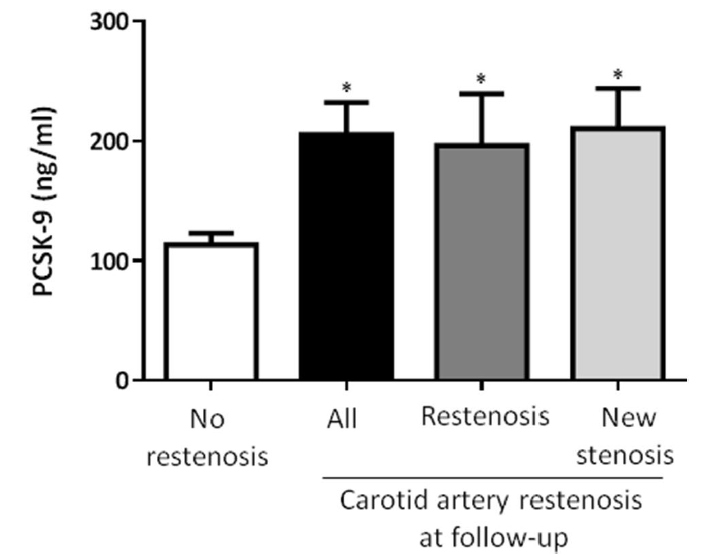

颈动脉内膜切除术(CEA)常用于颈动脉狭窄患者(症状性或无症状严重狭窄),用于降低中风和死亡风险。然而,既往文献报道,CEA术后约有6%的患者可在10年内发生颈动脉再狭窄,这也再次提高了中风的发生率和再次介入干预的必要性。诱发再狭窄的因素目前尚不清楚。一项研究在随访无心血管疾病的受试者10年后发现,高水平的前蛋白转化酶枯草杆菌蛋白酶/ Kexin 9型(PCSK9)与颈动脉粥样硬化的进展有关。PCSK9是一种促进低密度脂蛋白受体降解的丝氨酸蛋白酶。也有研究报道,CEA前,PCSK9的高水平可用来预测术后急性冠脉综合征(ACS)的发生。然而,目前尚没有研究来评估PCSK9对CEA术后发生再狭窄的预后价值。本研究旨在探讨CEA患者术前血浆PCSK9水平与术后再狭窄发生之间的关系。本研究为巢式病例对照研究,基于的队列是自2009年至2017年在当地医院行CEA的936名患者。手术当天采取血样,术后每年一次随访,进行颈动脉超声检查,并记录心血管事件的发生情况。再狭窄定义为手术后的动脉直径减少>50%,新狭窄指的是未进行手术的对侧颈动脉直径减少10%至80%以上。将随访时出现颈动脉再狭窄或新狭窄的患者纳入病例组(46/936,5%),对照组为相同人数且没有发生再狭窄或新狭窄、年龄和性别相匹配的患者。通过ROC曲线评估PCSK9水平的预后价值。采用多元线性回归分析评估PCSK9对颈动脉狭窄进展的独立贡献。两组在年龄、性别分布、基础疾病、治疗措施等未有显著性差异,入组患者的特征如下:在中位随访时间2.8年(95% CI 1.5-3.5)内,15例(1.36%)患者发生了手术后颈动脉再狭窄,31例(3.3%)患者出现了对侧颈动脉新狭窄(13例进行了新的颈动脉手术/再干预)。颈动脉粥样硬化CEA术后进展的患者在基线时的平均PCSK9水平显著高于无进展的对照组(205.7±26.3 vs 113.3±18.7 ng/ml, p <0.05),其中,术后再狭窄组与新狭窄组间无差异(如下图)。ROC曲线分析显示,PCSK9 >153.0 ng/ml可预测动脉粥样硬化的进展,AUC为0.68 (p = 0.0009)。Logistic回归分析显示,在校正年龄、性别和血脂异常后,PCSK9与动脉粥样硬化进展之间的关联仍然显著(AUC = 0.66, p = 0.0226).

本研究首次发现,PCSK9与CEA患者再狭窄的发生有关。术前血浆PCSK9水平高的CEA患者可能需要更积极的二级预防策略。

![]() 215

215  颈动脉内膜剥脱术是治疗颈动脉狭窄的一种安全且有效的方法。但是,术后常有颈动脉再狭窄的发生。具体发生机制尚不清楚。许多研究者积极探索,希望能够找到一种可预测CEA术后再狭窄的指标,以尽早进行干预,预防再狭窄的发生。本文是来自意大利的一项研究,首次报道了血浆PCSK-9水平与CEA术后再狭窄的发生存在关联,原文简要翻译如下:

颈动脉内膜剥脱术是治疗颈动脉狭窄的一种安全且有效的方法。但是,术后常有颈动脉再狭窄的发生。具体发生机制尚不清楚。许多研究者积极探索,希望能够找到一种可预测CEA术后再狭窄的指标,以尽早进行干预,预防再狭窄的发生。本文是来自意大利的一项研究,首次报道了血浆PCSK-9水平与CEA术后再狭窄的发生存在关联,原文简要翻译如下:

![]() 215

215  颈动脉内膜剥脱术是治疗颈动脉狭窄的一种安全且有效的方法。但是,术后常有颈动脉再狭窄的发生。具体发生机制尚不清楚。许多研究者积极探索,希望能够找到一种可预测CEA术后再狭窄的指标,以尽早进行干预,预防再狭窄的发生。本文是来自意大利的一项研究,首次报道了血浆PCSK-9水平与CEA术后再狭窄的发生存在关联,原文简要翻译如下:

颈动脉内膜剥脱术是治疗颈动脉狭窄的一种安全且有效的方法。但是,术后常有颈动脉再狭窄的发生。具体发生机制尚不清楚。许多研究者积极探索,希望能够找到一种可预测CEA术后再狭窄的指标,以尽早进行干预,预防再狭窄的发生。本文是来自意大利的一项研究,首次报道了血浆PCSK-9水平与CEA术后再狭窄的发生存在关联,原文简要翻译如下: