颈动脉易损斑块预测因子:非传统脂质参数

2025-07-25 13:15:10 by admin ![]() 375

375

导读:在之前的推文里,我们曾介绍过不少关于血清标志物与动脉斑块关系的文章,他们目的或在于探索新的预测因子,或揭露动脉易损斑块发生发展机制,有兴趣的可前往阅读:

导读:在之前的推文里,我们曾介绍过不少关于血清标志物与动脉斑块关系的文章,他们目的或在于探索新的预测因子,或揭露动脉易损斑块发生发展机制,有兴趣的可前往阅读:

背景:传统的脂质和脂蛋白生物标志物,如总胆固醇(TC)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)和甘油三酯(TG),已被确认是缺血性中风的风险因素。随着研究技术的发展,近年来非传统脂质参数受到了广泛关注。我们旨在研究非传统脂质参数与中风患者的颈动脉斑块稳定性和狭窄程度之间的关系。

方法:这项研究回顾性分析了自2021年4月至2022年4月间入院于青海省人民医院神经内科的患者。所有患者均符合2018年《中国急性缺血性中风诊疗指南》的诊断标准。根据超声检查,所有患者被分为无斑块组、稳定斑块组和易损斑块组。同时,根据狭窄程度,患者被分为非狭窄、轻度狭窄、中度狭窄和严重狭窄组。非传统脂质参数包括残粒脂蛋白胆固醇(RLP-C)、非高密度脂蛋白胆固醇(非HDL-C)、非HDL-C/HDL-C比值、甘油三酯/HDL-C比值、Castelli风险指数(CRI)和血浆动脉粥样硬化指数(AIP)。使用受试者工作特征(ROC)曲线和多变量logistic回归分析来研究非传统脂质参数与颈动脉斑块易损性的关联。采用Spearman线性相关分析来测试变量与颈动脉斑块狭窄程度之间的相关性。

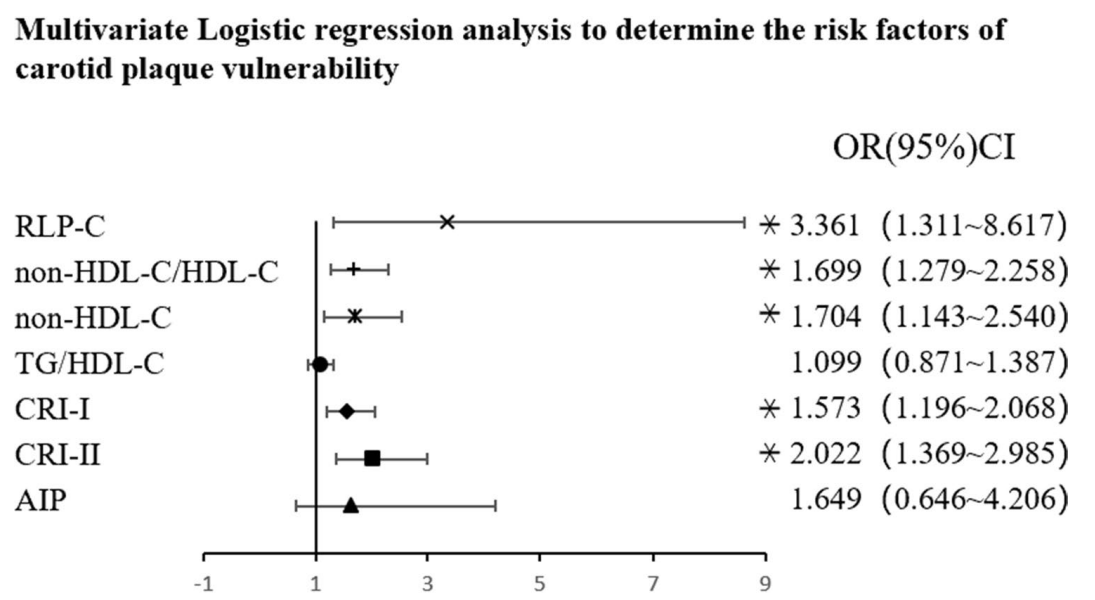

结果:本研究纳入了336名AIS患者,其中294名患者存在颈动脉斑块。多变量logistic回归模型显示,RLP-C(OR,3.361;95%CI,1.311–8.617)、非HDL-C/HDL-C(OR,1.699;95%CI,1.279–2.258)、非HDL-C(OR,1.704;95%CI,1.143–2.540)、CRI-I(OR,1.573;95%CI,1.196–2.068)和CRI-II(OR,2.022;95%CI,1.369–2.985)是颈动脉斑块易损性的独立风险因素(如下图所示)。此外,Spearman相关分析显示入院时RLP-C、非HDL-C/HDL-C、非HDL-C、甘油三酯/HDL-C、CRI-I、CRI-II和AIP的值与颈动脉斑块狭窄程度呈正相关(所有P<0.001)。

结论:本研究表明非传统脂质参数(RLP-C、非HDL-C/HDL-C、非HDL-C、CRI-I和CRI-II)是AIS患者颈动脉斑块易损性的潜在预测因子,且与颈动脉斑块狭窄程度密切相关。非传统脂质参数可以作为颈动脉斑块易损性和狭窄的新型生物标志物。

京公网安备 11010502042883号

京公网安备 11010502042883号