PARISK 研究 | 颈动脉IPH与同侧脑血管事件的关系

2025-08-01 09:15:52 by admin ![]() 288

288

导读:本研究依然是PARISK系列产出。PARISK研究,简而言之,是一个前瞻性多中心队列研究,招募具有颈动脉斑块的受试者,然后随访脑血管等不良事件的发生,进而为颈动脉斑块在脑血管疾病发生发展中扮演的角色提供高水平证据,往期相关推文可见:

导读:本研究依然是PARISK系列产出。PARISK研究,简而言之,是一个前瞻性多中心队列研究,招募具有颈动脉斑块的受试者,然后随访脑血管等不良事件的发生,进而为颈动脉斑块在脑血管疾病发生发展中扮演的角色提供高水平证据,往期相关推文可见:

本次推文介绍的研究探讨了颈动脉斑块内出血的信号强度和体积与同侧缺血性脑血管事件的关系。尽管斑块内出血在影像学上能作为中风风险的预测因子,但研究发现,颈动脉斑块内出血的信号强度和体积与脑血管事件的风险之间并未显示出显著的关联。因此,仅识别IPH的存在比量化其信号强度和体积更为简单且具有临床实践价值。简要翻译如下:

人群:来自PARISK研究的87名轻中度症状性颈动脉狭窄患者,伴有同侧IPH,被纳入研究。 暴露因素:IPH的SIR和体积。在T1加权磁共振成像图像上描绘出与周围肌肉组织相比具有高信号强度的区域即为IPH。IPH的SIR是IPH区域最大信号强度与邻近肌肉组织平均信号强度的比值。 结局:临床终点是随访5年期间发生的新同侧脑血管缺血事件;影像学终点是随访2年后脑磁共振成像(MRI)上出现的新同侧脑梗塞。 统计方法:基于Cox比例风险模型探索IPH的SIR或体积与临床终点之间的关联,基于逻辑回归模型分析与临床和影像学终点之间的关联。

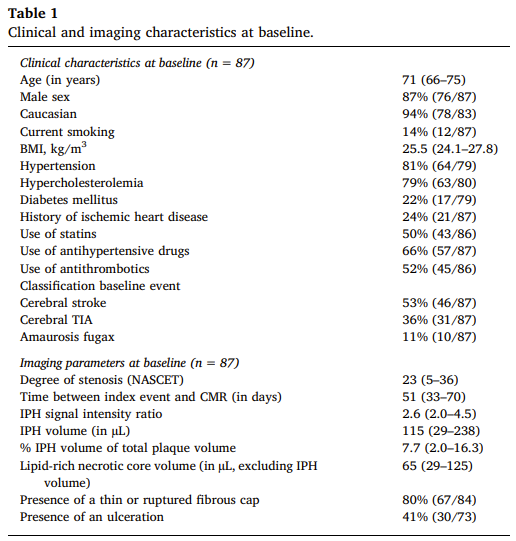

结果:受试者基本特征如下表所示,年龄基本都在65岁以上(低四分位数为66),多为白人(94%),男性(87%)。

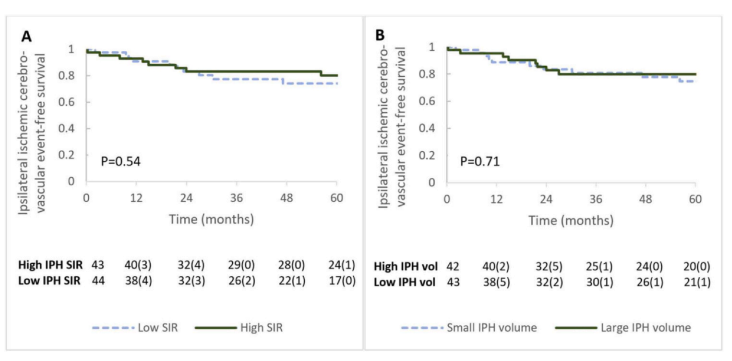

在中位5.1年(四分位数范围:3.1–5.6)的随访期间,发生了21例同侧脑血管缺血事件。在2年后的影像随访中,发现了12例新的同侧脑梗塞。IPH高SIR或大体积组,与低SIR或小体积组相比,其生存曲线并无显著性差异,如下图所示:

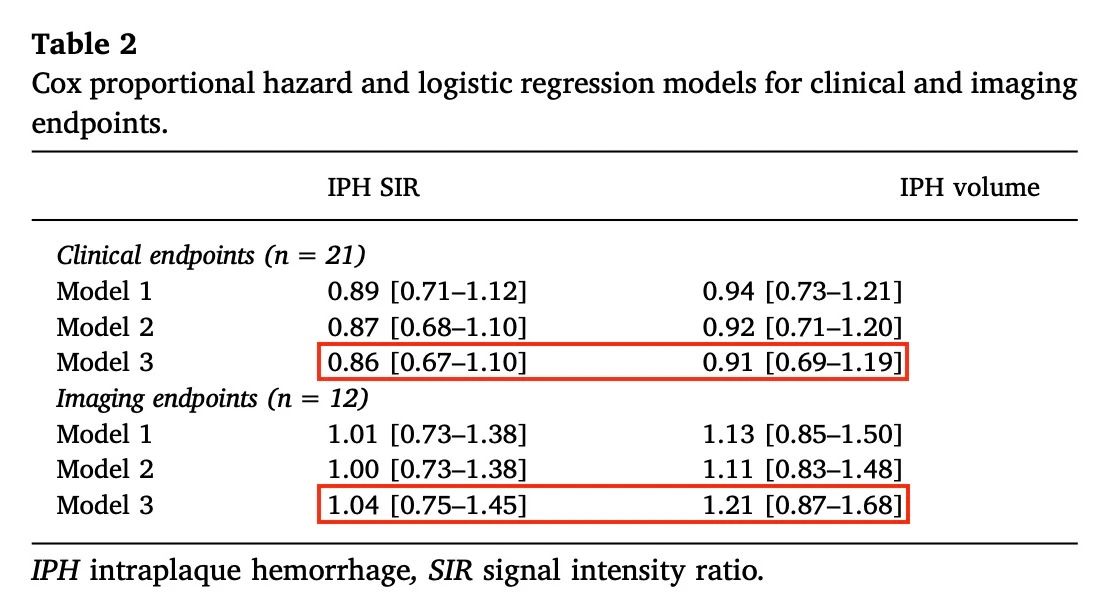

在调整年龄、性别和基于NASCET标准的狭窄程度后,IPH的SIR或IPH体积与临床终点无明显关联(HR分别为0.86 95% CI:0.67–1.10和0.91 95% CI:0.69–1.19,每增加100µL的总斑块体积),与影像学终点也无明显关联(每增加100µL,OR分别为1.04 95% CI:0.75–1.45和1.21 95% CI:0.87–1.68)。

结论:IPH的SIR和体积与未来同侧脑血管缺血事件无明显关联。因此,IPH的SIR和体积的定量评估未能提供超出IPH存在本身之外的额外价值。

(小编评论:每一篇能够发表出来的阴性结果的文章都值得重视。但是本文的结论依然要批判性理解。首先样本量很少,可能会导致统计学效力低,即置信区间很宽,难以得出显著性结论;其次人群特征非常狭隘,主要为高龄白人男性,可能在其他人种、年龄、性别的人群中,就会有不一样的结果;最后,入组本研究的人,在某种程度上都是在接受治疗的患者,所以不排除“发现IPH较大,引起重视→临床干预→脑血管事件得以避免”这种情形。)

京公网安备 11010502042883号

京公网安备 11010502042883号