综述 | 颈动脉斑块成分与中风风险

2025-08-01 09:23:03 by admin ![]() 315

315

导读:本次推文介绍的综述,比较了四种斑块成分(斑块内出血、富脂坏死核心、纤维帽破裂、钙化)与中风的关联。结果表明,斑块内出血(IPH)与中风发生的风险显著高于富脂坏死核心(LRNC)和钙化斑块。研究结果提示,MRI对特定斑块成分的表征(主要为IPH)有望作为评估中风风险的有效工具。简要翻译如下:

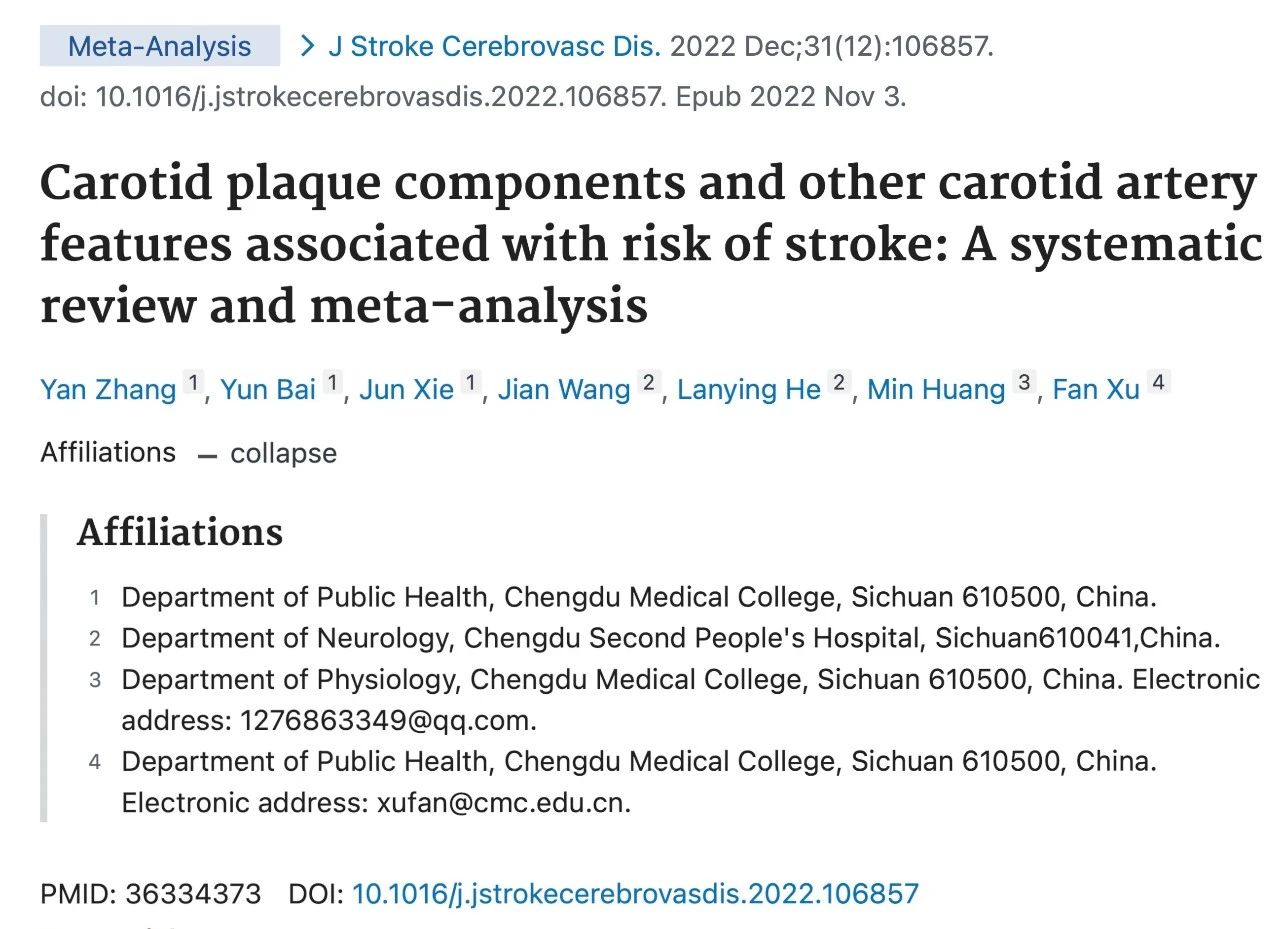

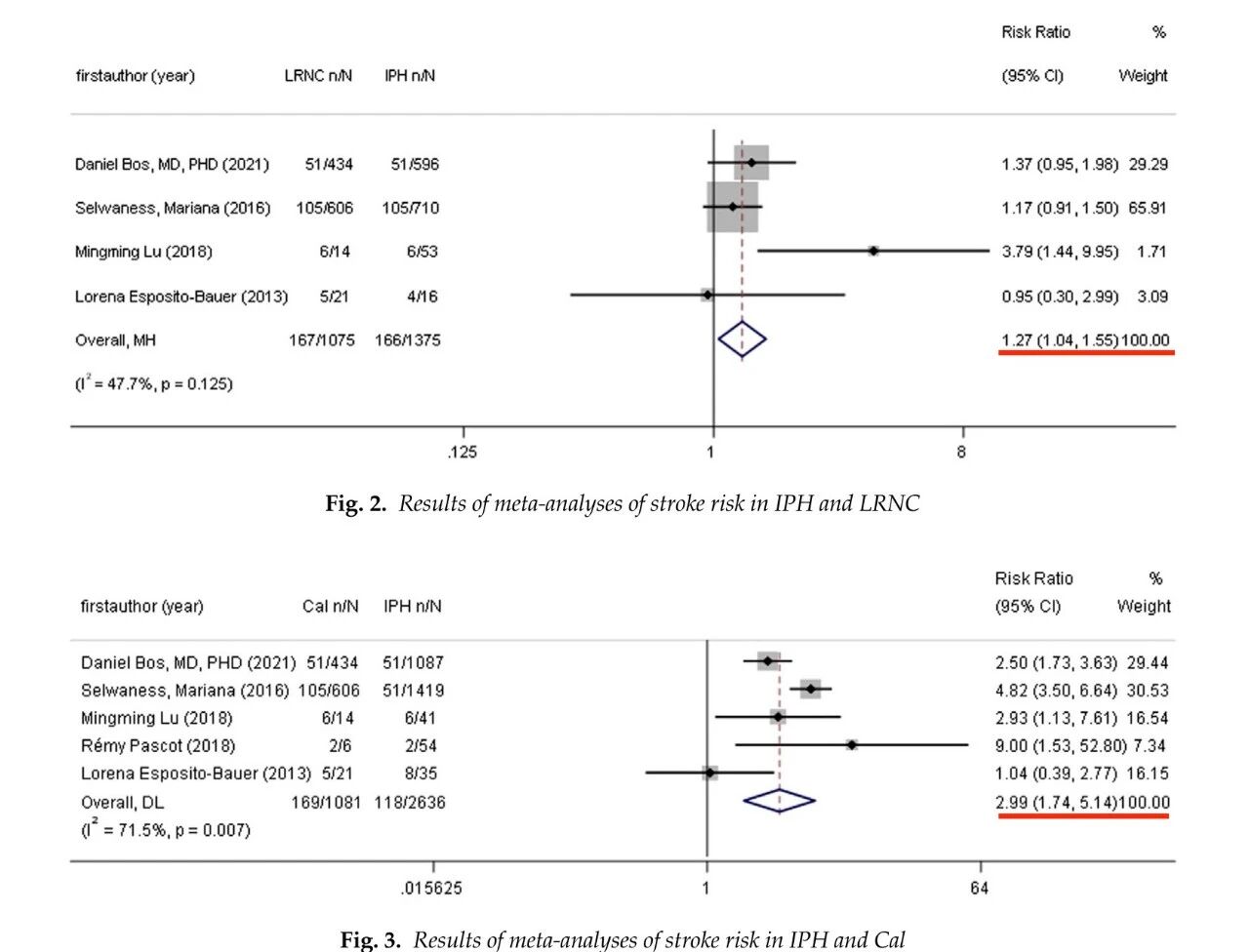

结果:共纳入11项研究,涉及6661名参与者。分析结果显示,IPH斑块与LRNC斑块之间中风发生率差异具有统计学意义(相对危险度RR:1.27 95% CI:1.04-1.55);IPH斑块与钙化斑块之间的差异也具有统计学意义(RR:2.99 95% CI:1.74-5.14,P<0.0001)。

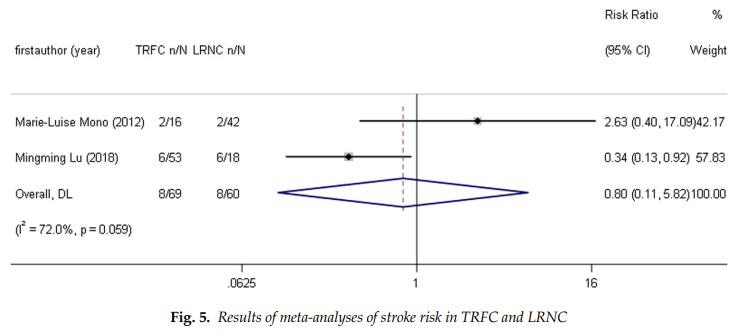

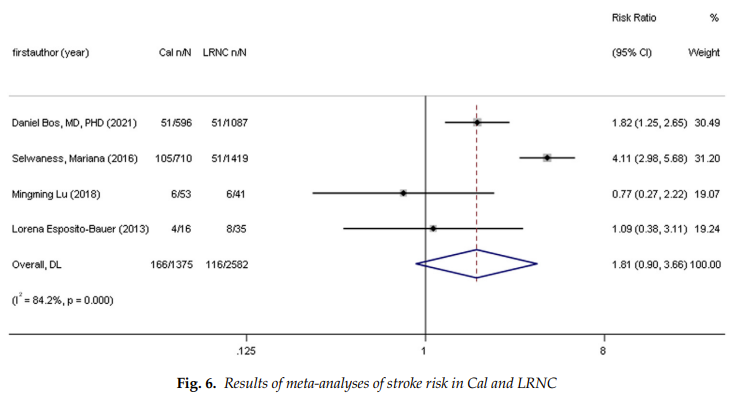

此外,TRFC斑块或钙化斑块相比,LRNC斑块的卒中风险未发现有统计学显著差异

结论:与LRNC和钙化斑块相比,IPH有较高的中风发生率相关,这表明,IPH可能在预测中风中起着重要作用。

京公网安备 11010502042883号

京公网安备 11010502042883号