科研助手 | 新型斑块风险评估工具开发预实验结果

2025-08-01 09:26:10 by admin ![]() 294

294

01/ 背景

缺血性脑血管事件(如中风)的发生通常与颈动脉粥样硬化斑块密切相关。20世纪90年代的多项大型随机对照试验为颈动脉内膜剥脱术的适应征提供了重要依据,包括:

NASCET(North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial)

ACAS(Asymptomatic Carotid Atherosclerosis Study)

ECST(European Carotid Surgery Trial)

ACST(Asymptomatic Carotid Surgery Trial)

这些研究明确了颈动脉狭窄程度与中风风险的关系,并证实了重度狭窄(80-99%) 患者在接受手术后,中风风险显著降低。然而,在无症状患者中,手术获益较为有限,原因在于这部分人群的中风发生率与手术并发症率相当。

由于无症状患者的中风风险较低,且手术并发症风险相当,因此准确的风险分层对于这部分患者尤为重要。然而,现有的评估方法主要基于血管狭窄程度。研究表明,易损斑块(如富含脂质、斑块内出血等)更容易破裂并引发脑血管事件。因此,有必要开发基于斑块特征的更精准的风险评估工具,改善无症状患者管理。

02/方法与结果

为了更准确地评估颈动脉粥样硬化斑块的不稳定性,研究人员开发了一种 新型斑块风险评估系统。该系统基于 MRI-PlaqueView 软件,对斑块的成分和结构进行详细分析,包括:

富脂质坏死核:易破裂,提示高风险

斑块内出血:提示斑块不稳定性显著增加

钙化程度和分布:与斑块稳定性密切相关

纤维基质的松散与致密程度:反映斑块结构的稳定性

在模型开发阶段,研究人员选取了20 名无症状受试者 和8名有症状受试者,通过综合比较两组的斑块特征差异,研究人员采用算法(未公开)计算得出 “易损斑块指数” (Vulnerable Plaque Index, VPI)。这一指数用于综合评估斑块的不稳定性和破裂风险。

在验证阶段,研究团队进一步分析了15名无症状受试者和3名有症状受试者,结果显示,有症状组平均VPI 为277.0,显著高于无症状组(平均 VPI 为 83.6)。

46名受试者的数据综合分析,还确定了150是VPI的关键分界点:

VPI > 150:高风险组,发生脑血管事件的几率显著增加

VPI ≤ 150:低风险组,相对较为稳定

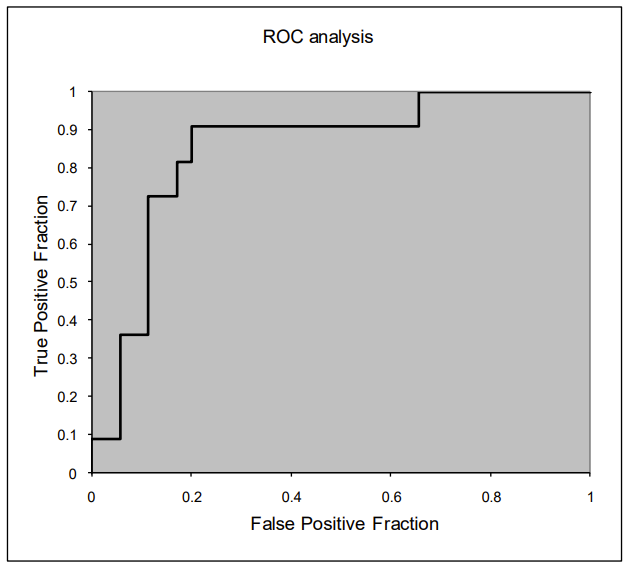

基于46名受试者的ROC曲线

基于46名受试者的ROC曲线03/意义与展望

本预实验是对“新型斑块风险评估系统”的有益探索,为以后的大样本研究,以及临床转化提供了重要前期数据。随着人工智能和影像分析技术的不断进步,该系统的完善有望在脑血管疾病的预防、诊断及个性化治疗中发挥重要作用,并最终惠及更多患者:

精准筛查高危人群:提前识别高风险患者,早期干预,降低脑血管事件发生率。

个性化治疗:根据VPI 的高低,制定个性化的预防和治疗策略,包括药物干预、生活方式调整或手术治疗。

优化临床试验设计:基于VPI 进行风险分层,有助于更科学地设计试验方案和评价干预效果。

京公网安备 11010502042883号

京公网安备 11010502042883号