2025-08-01 09:29:19 by admin  344

344

导读:本次推文介绍的研究综述发现,高风险斑块在无症状患者中较为常见(约为1/4),且其引发同侧缺血性事件的风险明显高于现有的估计水平。建议对无症状颈动脉狭窄患者进行狭窄以外的评估,早期识别高风险患者,以便更有效地进行干预和治疗。该研究为未来相关临床试验提供了数据支持,并强调了多模态影像学评估的重要性。简要翻译如下:

无症状颈动脉狭窄的管理存在争议:再血管化治疗是否有必要?在过去的三十年中,许多随机临床试验评估了颈动脉内膜切除术和支架置入术在无症状颈动脉狭窄患者中预防中风的益处。根据这些临床试验的结果,目前的国际指南建议在无症状颈动脉狭窄患者中,考虑在围手术期同侧缺血性脑血管事件的风险低于3%时进行再血管化治疗。然而,批评者指出,由于最佳药物治疗的改进,现如今无症状颈动脉狭窄患者同侧缺血性脑血管事件的风险可能已低于1%,这表明再血管化可能对某些患者无益。因此,一些临床医生主张在正在进行的临床试验之外不进行再血管化治疗。相关证据缺乏:有多少高风险斑块,脑血管事件风险多高?一些研究称,扩展对颈动脉斑块特征的评估,可以帮助筛选出高中风风险的无症状颈动脉狭窄患者,从而使其从再血管化治疗中受益。然而,尚未有研究提供高风险斑块特征的患病率的准确估计,以及与之相关的同侧缺血性脑血管事件的风险。本研究目的在于汇总整合相关证据,估计无症状颈动脉狭窄患者中高风险斑块的患病率和同侧缺血性脑血管事件年发生率,为“筛选无症状高风险患者进行再血管化治疗"的相干临床试验提供数据支持。方法:在PubMed和Ovid Embase数据库中检索了所有报告高风险斑块患病率和同侧缺血性脑血管事件发生率的前瞻性研究,检索时间为数据库创建至2019年7月31日。两位研究人员独立筛选文献,评估研究的质量和偏倚风险,只有偏倚风险较低的研究才被纳入分析。主要结果是高风险斑块的患病率和同侧缺血性事件的年发生率。分析采用随机效应Meta分析方法合并各研究的结果。

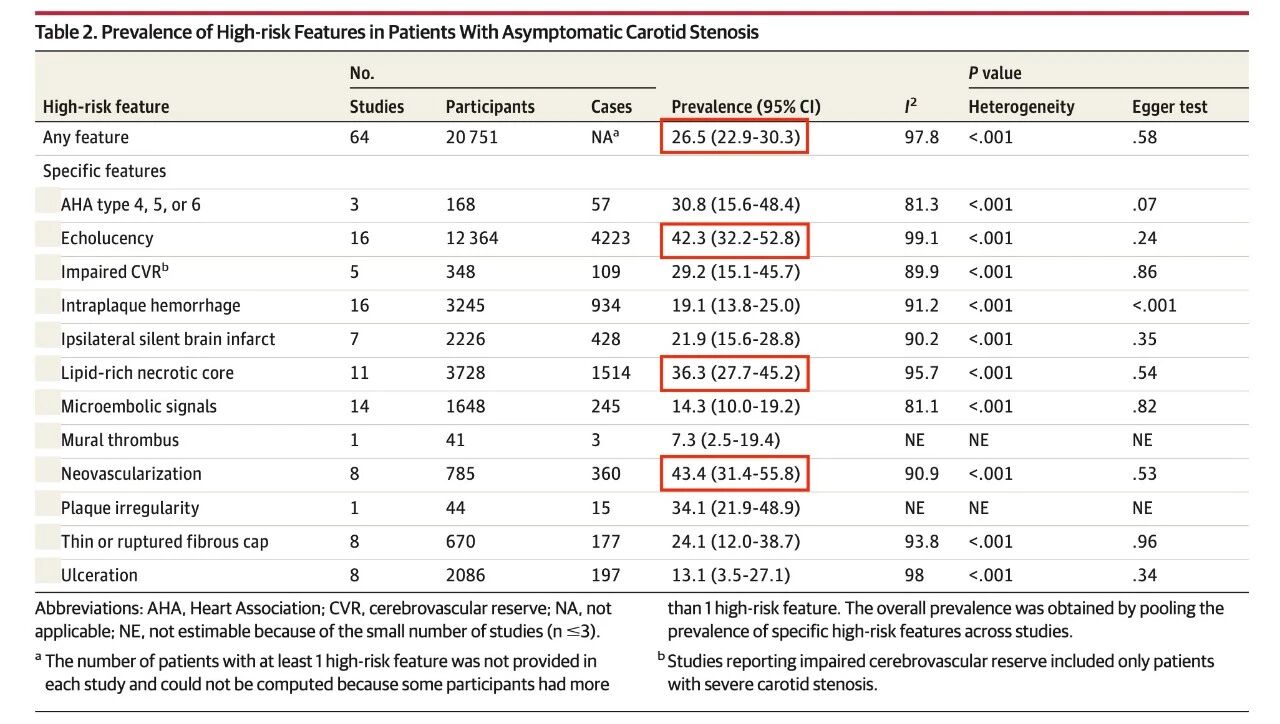

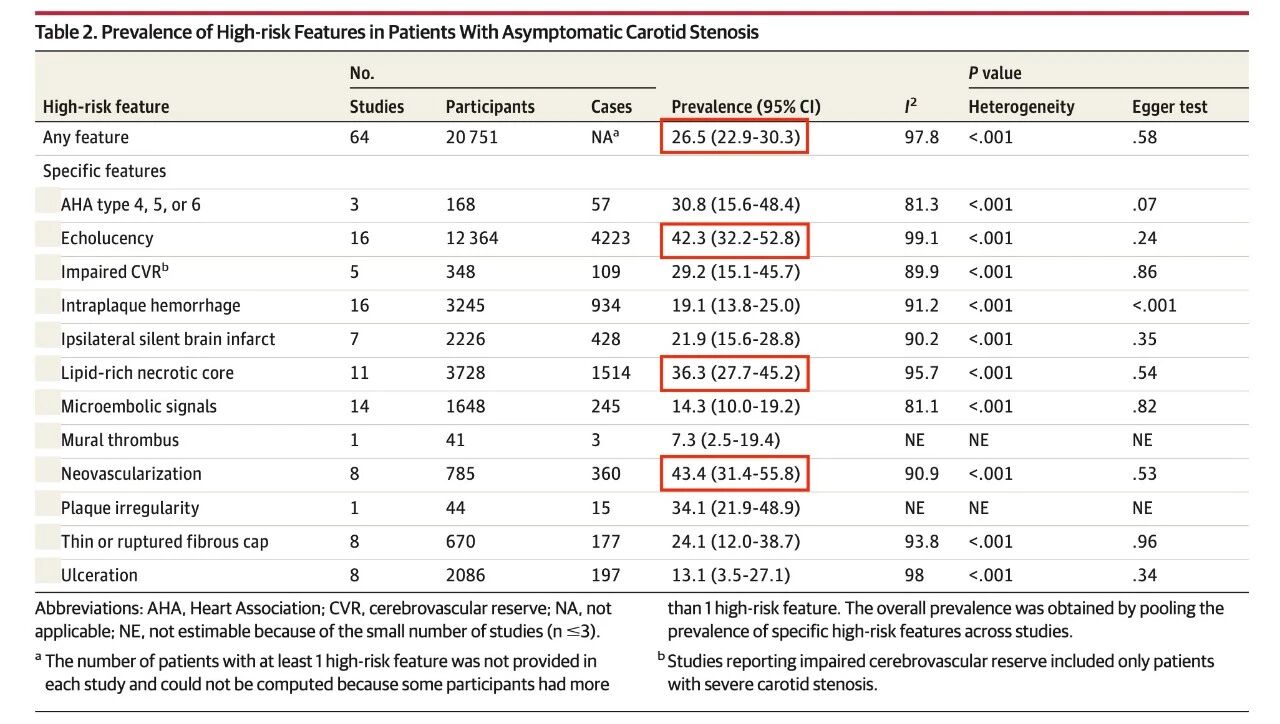

结果:共有64项研究纳入,涉及20,751名参与者,年龄范围为29-95岁(平均年龄范围:55.0-76.5岁;男性占比:45%-87%)。在所有参与者中,高风险斑块的患病率为26.5%(95% CI:22.9%-30.3%)。最常见的高风险斑块特征为新生血管(43.4%;95% CI:31.4%-55.8%)、低回声(42.3%;95% CI:32.2%-52.8%)和富脂质坏死核(36.3%;95% CI:27.7%-45.2%)。

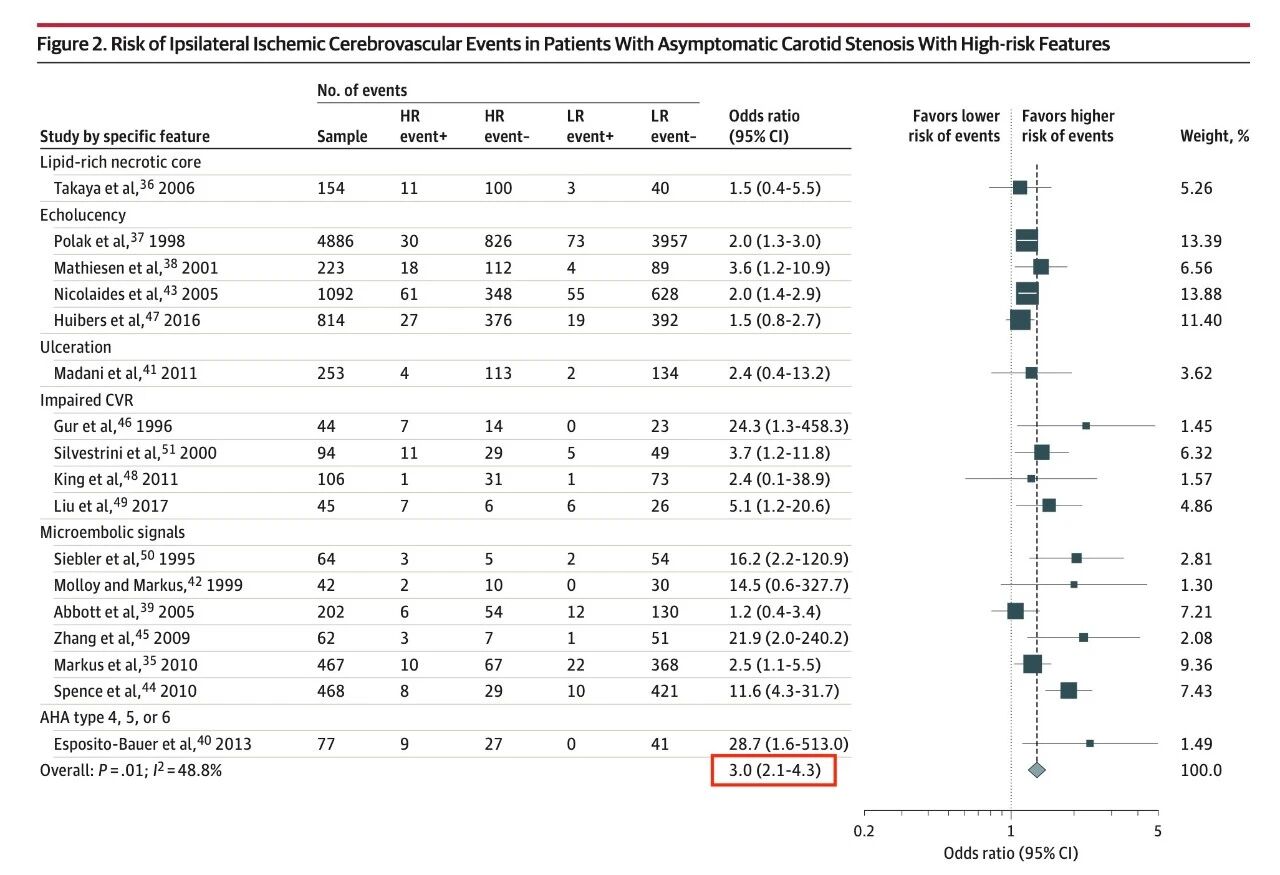

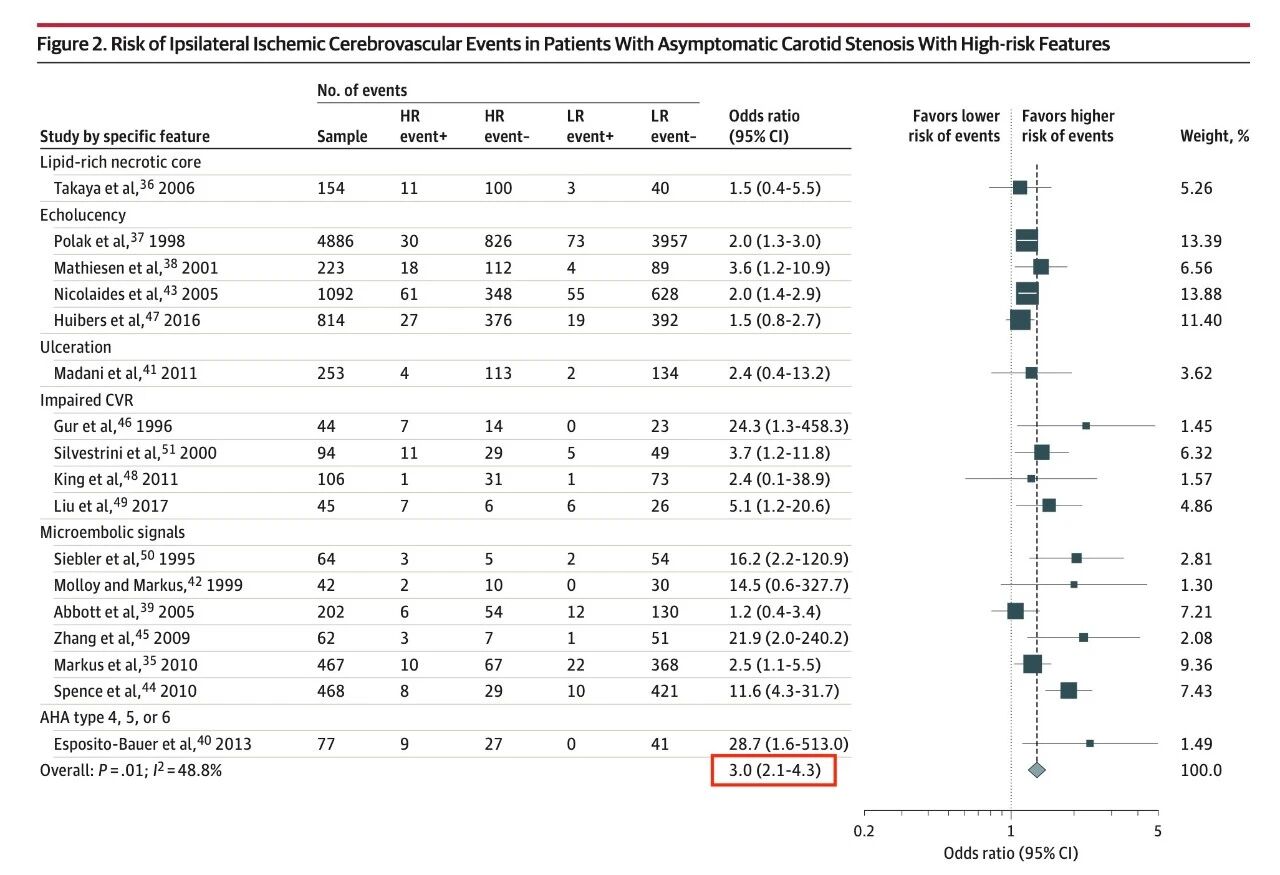

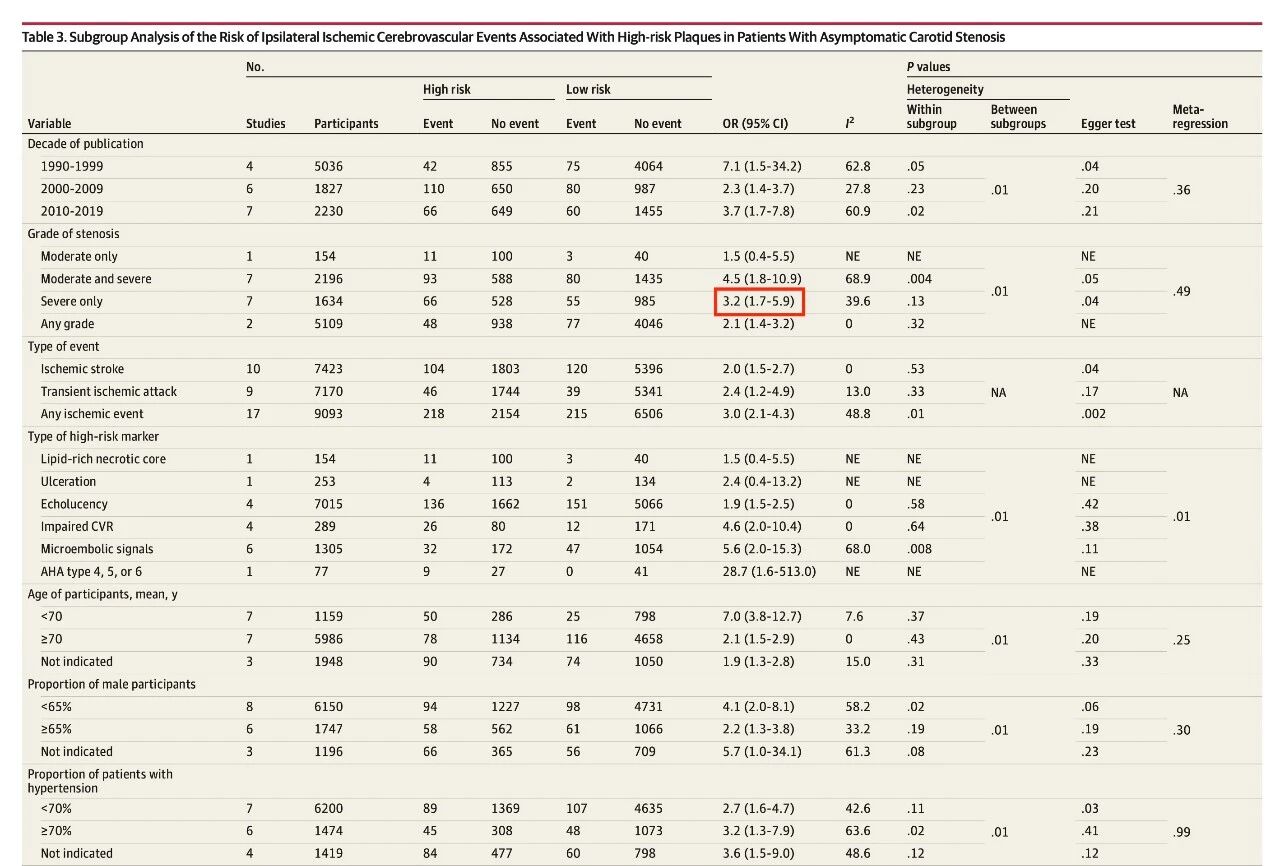

同侧缺血性脑血管事件的总发生率为每100人年3.2人次(22个队列,10,381名参与者;平均随访期为2.8年;范围为0.7至6.5年)。有高风险斑块的患者中,同侧缺血性脑血管事件的发生率较高(每100人年4.3次;95% CI:2.5-6.5次)相比于没有高风险斑块的患者(每100人年1.2次;95% CI:0.6-1.8次),比值比为3.0(95% CI:2.1-4.3;I² = 48.8%)。

在仅关注严重狭窄患者的亚组研究中(9个队列,2,128名参与者;平均随访期为2.8年;范围为1.4至6.5年),同侧缺血性脑血管事件的发生率为每100人年3.7次(95% CI:1.9-6.0次)。有高风险斑块的患者中,同侧缺血性脑血管事件的发生率也较高(每100人年7.3次;95% CI:2.0-15.0次)相比于没有高风险斑块的患者(每100人年1.7次;95% CI:0.6-3.3次),比值比为3.2(95% CI:1.7-5.9;I² = 39.6%)。

结论:高风险斑块在无症状颈动脉狭窄患者中很常见(约为1/4),且与同侧缺血性脑血管事件的风险关联。将无症状颈动脉狭窄的常规评估扩展到狭窄程度以外的因素,可能有助于改善风险分层并优化治疗方案。

![]() 344

344

京公网安备 11010502042883号

京公网安备 11010502042883号