视角 | MRI放射组学,识别颈动脉易损斑块

2025-09-23 09:30:49 by admin ![]() 218

218

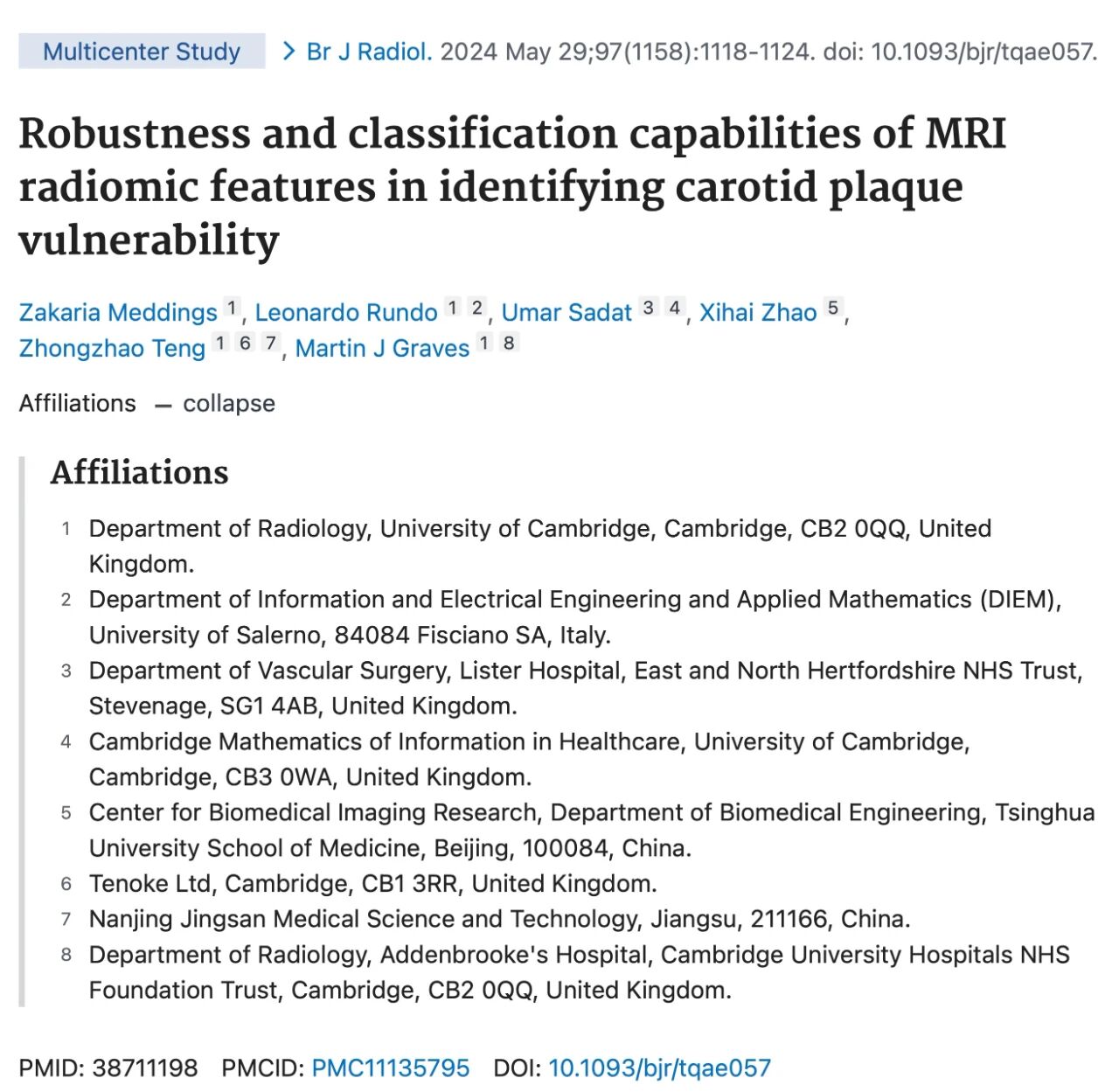

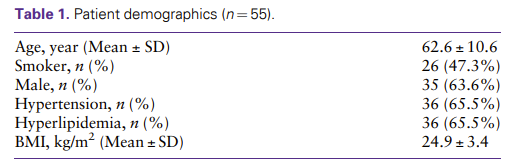

导读:本次推文介绍的研究基于CARE-II多中心临床试验,探讨MRI放射组学特征在识别颈动脉易损斑块中的应用价值。研究表明,结合斑块形态与成分的传统指标,MRI放射组学特征可显著提升对责任病变的识别能力。研究强调放射组学在缺血性脑血管事件风险分层中的潜力,有望为卒中高危患者提供更精准的个体化预测手段。简要翻译如下(原文链接:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38711198/):

导读:本次推文介绍的研究基于CARE-II多中心临床试验,探讨MRI放射组学特征在识别颈动脉易损斑块中的应用价值。研究表明,结合斑块形态与成分的传统指标,MRI放射组学特征可显著提升对责任病变的识别能力。研究强调放射组学在缺血性脑血管事件风险分层中的潜力,有望为卒中高危患者提供更精准的个体化预测手段。简要翻译如下(原文链接:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38711198/):

放射组学特征提取:基于 MRI 像素,使用 PyRadiomics 工具提取放射组学特征,分析的图像切片包含局部斑块负荷 ≥50% 的动脉粥样硬化病变。提取的特征类别包括:形状特征;一阶强度直方图统计;灰度共生矩阵(GLCM)特征;灰度运行长度矩阵(GLRLM);灰度区域大小矩阵(GLSZM);灰度依赖矩阵(GLDM);以及邻近灰度差矩阵(NGTDM)。

联合模型由放射组学模型和传统风险特征组成,后者包括形态学和成分学指标。形态学指标包括:狭窄程度、最小短轴长度(MMAL)、最小管腔面积(MLA)、向内重塑指数(IRI)、向外重塑指数(ORI)、斑块负荷和斑块体积。成分学特征包括:钙化存在情况、钙化体积、斑块内出血(IPH)存在情况、IPH体积、富脂坏死核心(LRNC)存在情况及其体积。

结果:

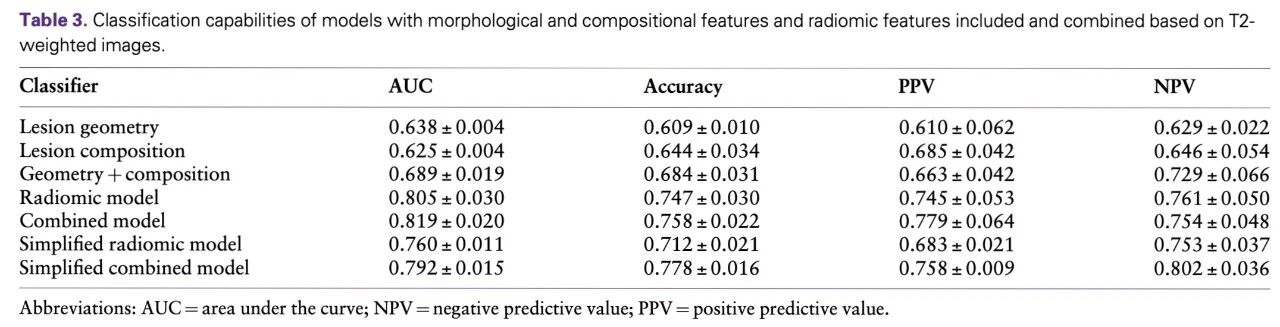

与传统模型相比,放射组学特征模型下区分责任病变方面表现更好(AUC:0.805 ± 0.003 vs 0.689 ± 0.019,P = 0.031)。

放射组学特征与传统斑块形态和成分指标相结合,识别责任病变方面能力提升(曲线下面积AUC为0.819 ± 0.002)。

灰度共生矩阵(GLCM)、灰度依赖矩阵(GLDM)和灰度尺寸区域矩阵(GLSZM)等特征类型在识别可检测易损斑块的纹理方面尤其有用。

结论:MRI放射组学特征与斑块形态及成分参数相结合,在颈动脉粥样硬化的风险评估中展现出附加价值,有望提升对高风险缺血性脑血管事件个体的分层预测能力。

京公网安备 11010502042883号

京公网安备 11010502042883号